في هذا اليوم تُقيم الكنيسة المُقدَّسَة تَذكار:

*عيد تجلّي ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح. *القدّيس البارّ ثيوكتيستوس أسقف تْشرنيكوف الرّوسيّ. *الشّهيدان يوستوس وباستور الإسبانيَّان.

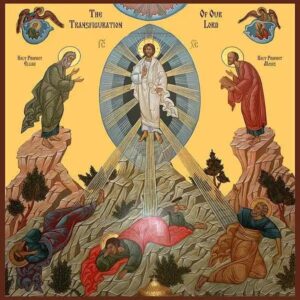

✤ عيد تجلّي ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح ✤

في إنجيل متّى 16: 28 ورد القول “إنّ من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته”. وفي إنجيل مرقص 9: 1 القول المقابل هو “إنّ من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوّة”. مباشرة بعد هذا القول صار الكلام عن صعود الربّ يسوع بتلاميذه الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنّا، إلى جبل عال منفردين ليصلّي (لو 9: 28). كان ذلك، فيما يبدو، بعد ستة أيام من تفوّه الربّ يسوع بالكلام في شأن مجيء ابن الإنسان في ملكوته. أي جبل عال يكون هذا؟ نصوصنا الليتورجية تسمّيه “ثابور” في الجليل. هذا بدءاً من القرن الثالث للميلاد. بعض الدارسين يميل إلى اعتبار حرمون الجبل المقصود. حرمون ربّما كان أوفق لا سيما والسياق الإنجيلي يدعمه. ففي إنجيل متّى، الإصحاح 16، جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيليبس وهذه قريبة من حرمون. ولعل صفة “الجبل العالي” تنطبق على حرمون أكثر مما تنطبق على ثابور. جدير بالإشارة أنّ المنبع الرئيسي لنهر الأردن هو جبل حرمون.

لِمَ كان التجلّي؟ في قيصرية فيليبس أخذ الربّ يسوع يُظهر لتلاميذه أنّه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألّم كثيراً من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويُقتل وفي اليوم الثالث يقوم (مت 16: 21). هذا كان مباشرة قبل الصعود إلى الجبل، ثمّ بعده مباشرة، فيما كان يسوع وتلاميذه الثلاثة نازلين من الجبل، كلّمهم عن قيامة ابن الإنسان من الأموات. التجلّي كان لإظهار ابن الإنسان في مجده حتى متى رآه التلاميذ مُسلماً إلى اليهود، معلّقاً على الصليب، في آلامه، لا يعثرون. اعتراف بطرس في قيصرية فيليبس عن يسوع أنّه “المسيح ابن الله الحيّ” (مت 16: 16) لم يكن كافياً، رغم أنّ الآب السماوي هو الذي أعلن له ذلك (مت 16: 17). فبطرس لما تكلّم الربّ يسوع على موته العتيد وقيامته عثر وانتهر يسوع: “حاشاك يا ربّ!”. بطرس، إذاً، مقدَّم الرسل، كان بحاجة إلى تثبيت. كذلك كان يعقوب الذي صار أوّل رسول يموت من أجل المعلّم (أع 12: 2). أما يوحنا الحبيب فهو إنجيلي المجد الإلهي بامتياز.

صعد بهم يسوع إلى الجبل علامة للإرتقاء الروحي من فضيلة إلى فضيلة حتى إلى المحبّة التي بها تكون معاينة اللاهوت، والإقامة في النور غير المخلوق. ذاك الصعود كان خلاصة حياة السيّد الذي اتّشح بضعف البشرة وشقّ لنا الطريق إلى الآب السماوي معلّماً إيّانا أنّ السكون هو أمّ الصلاة وأنّ الصلاة هي كاشفة مجد الله لنا.

“وفيما هو يصلّي صارت هيئة وجهه متغيِّرة” (لو 9: 29). “وتغيّرت هيئته قدّامهم وأضاء وجهه كالشمس” (مت 17: 2). “وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدّاً كالثلج لا يقدر قصّار على الأرض أن يبيِّض مثل ذلك” (مر 9: 3). هكذا أبان كلمةُ الله المتجسّد البهاء الطبيعي للمجد الإلهي الكائن له في ذاته، وحَفِظَه إثْر التجسّد، مخبوءاً تحت برقع الجسد. والحقّ أنّه من اللحظة التي تمّ الحَبَل بها بالكلمة في حشا العذراء، اتّحد، إلهاً، بطبيعتنا البشريّة، وأضحى المجد الإلهي، في شخصه، مجد الجسد المتّخذ أيضاً. لذا ما أظهره يسوع لتلاميذه في الجبل إن هو سوى إعلان صارخ لتألّه الطبيعة البشريّة فيه، وكذا اتحاد الجسد بالبهاء الإلهي. وجه موسى، لما تألّق، في الزمن القديم، أتاه المجد من الخارج بعد الكشف في جبل سيناء (راجع خر 34: 29). أما وجه مسيح الربّ فاستبان، في الجبل، مصدراً للنور، للحياة الإلهيّة المباحة للناس. وشمل النور ثيابه أيضاً، إشارة للعالم الخارجي ونتاج حيويّته والحضارة البشريّة. لم يكن تجلّي الربّ يسوع، وفق ما أكّده القدّيس يوحنّا الدمشقي، باتخاذ ما لم يكن بل بإظهار ما كان، فاتحاً عيون التلاميذ وجاعلاً إيّاهم، بعد عمى، مبصرين. فتح يسوع أعين تلاميذه ليتسنّى لهم، في نظرة متجلّية، بقوّة الروح القدس، أن يعاينوا النور الإلهي متّحداً، بما لا يقبل الفكاك، بجسده. هذا يتضمّن أنّهم كانوا، هم أنفسهم، في الحقيقة، متجلّين. وبالصلاة، كما يقول القدّيس غريغوريوس بالاماس، قُيِّد لهم أن يعاينوا ويعرفوا أيّ تغيير صار لطبيعتنا بفعل اتّحادها بالكلمة.

وكما الشمس للحسّيات كذلك الله للروحيّات (القدّيس غريغوريوس اللاهوتي). لذا أفاد الإنجيليون أنّ وجه الإله – الإنسان، وهو “النور الذي يضيء كل إنسان آت إلى العالم (يو 1: 9)، كان مضيئاً لامعاً كالشمس. لكنْ كان هذا النور أسمى، بغير قياس، من كل نور محسوس. وإذ لم يحتمل التلاميذ أَلَقَه، الذي لا يُدنى منه، سقطوا أرضاً. هذا النور غير المادي، غير المخلوق، الآتي من خارج الزمن، كان هو إيّاه ملكوت الله الوافدَ بقوّة الروح القدس، وفق ما كان السيّد قد وعد به تلاميذه. هذا الذي عاينه التلاميذ لحظة، سوف يصير الميراث الدائم للمختارين في الملكوت، متى جاء المسيح جديداً، متلالئاً في كل مجده. بلى بهذا المجد السني سنلقاه عائداً، في النور الذي التمع في ثابور، وتدفّق من القبر يوم الفصح. هذا إيّاه سيكتنف نفوس المختارين وأجسادهم، ليجعلهم، هم أيضاً، متلألئين كالشمس. “حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم” (مت 13: 43). “نور هو الله ونورٌ معاينته” (القدّيس سمعان اللاهوتي الجديد). كما كان التلاميذ شهوداً للنور في الجبل، كذلك عاين العديدُ من القدّيسين الله في النور. غير أنّ النور لم يكن موضع تأمّل لهم وحسب، بل هو، أيضاً، النعمةُ المؤلِّهة التي تتيح لهم أن يعاينوا الله في خط قول مرنّم المزامير أنّه “بنورك نعاين النور” (مز 35: 10).

في حضن هذه المعاينة المجيدة تراءى عن جانبي السيّد كلٌّ من موسى وإيليا، قمّتي العهد القديم، ممثِّلَين للناموس والأنبياء يشهدان له أنّه معلّم الأحياء والأموات. وقد تحدّثا إليه، في النور، “عن خروجه الذي كان عتيداً أن يكمِّله في أورشليم” (لو 9: 31)، أي عن آلامه، فإنّه بالألم والصليب كان هذا المجد مزمَعاً أن يُعطى للناس.

وإذ استبان الرسل وكأنّهم خرجوا عن طورهم، بعدما فتنهم التأمّل في النور الإلهي، كانوا كأنّهم مثقلون بالنعاس. إذ ذاك قال بطرس “وهو لا يعلم ما يقول. يا معلّم، جيّد أن نكون ههنا. فلنصنع ثلاث مظال. لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة” (لو 9: 33). فما كان من المعلّم سوى أن حوّل تلميذه عن هذه الرغبة البشريّة في الاكتفاء من النور بمباهجه الأرضية وأبان للثلاثة مظلّة أسمى لتحتضن مجده. فإن سحابة مضيئة جاءت فظلّلتهم وانذاع صوت الآب في كنف السحابة شاهداً للمخلِّص: “هذا هو ابني الحبيب الذي به سُرِرتُ. له اسمعوا”. تلك السحابة كانت علامة لنعمة روح التبنّي. وكما في معمودية السيّد في الأردن، شهد صوت الآب للابن مبيِّناً أنّ الأقانيم الثلاثة للثالوث القدّوس، الواحد أبداً، تتعاضد لخلاص الإنسان. نور الله، الذي أتاح للتلاميذ، بدءاً، أن يعاينوا المسيح بلّغهم حالاً سامية على المعاينة والمعرفة البشريّة لما تلألأ بأكثر قوّة. وإذ خرجوا من كل ما يُرى بالعين المجرّدة، ومن ذواتهم أيضاً، دخلوا في الظلمة الفائقة على النور التي جعلها الله خباءً له (مز 17: 11). ولما انغلق باب حواسهم اقتبلوا كشف سرّ الثالوث الذي يعلو على كل إثبات. وإذ كان التلاميذ، بعد، غير مهيّئين لإعلان مثل هذه الأسرار، حيث لم يعبروا، بعد، بامتحان الصليب، انتابتهم مخافة شديدة. لكنّهم لمّا رفعوا رؤوسهم عاينوا يسوع وحده، وقد استردّ هيأته العادية، ودنا منهم وطمأنهم. ثمّ لمّا نزلوا من الجبل أوصاهم أن يلزموا الصمت في شأن ما عاينوا إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. العيد، اليوم، هو، بامتياز، إذاً، عيد تأليه طبيعتنا البشريّة، وشركة جسدنا القابل للفساد في الخيرات الأبدية التي تسمو على الطبيعة. حتى قبل أن يتمِّم الربّ خلاصنا بآلامه أبان أنّ الغرض من مجيئه إلى العالم هو، بالضبط، أن يقود الإنسان إلى معاينة مجده الإلهي. وهذا هو السبب في أنّ عيد التجلّي كان له موقعه الفذّ بين الرهبان الذين جعلوا حياتهم سعياً وراء هذا النور.