في هذا اليوم تُقيم الكنيسة المُقدَّسَة تَذكار:

* أبونا الجليل في القدّيسين غريغويوس اللّاهوتيّ* الشّهيدة ميدولا ورفقتها *الشّهداء فيليسيتاس وأولادها السّبعة * أبونا الجليل في القدّيسين كستينوس * القدّيس البارّ ديمتريوس سكيفوفيلاكس * القدّيس البارّ بوبليوس البلقيسيّ* القدّيس البارّ مارس القورشيّ* القدّيس البارّ أبولوس المصريّ* الشّهيد أوكسنديوس الجديد * أبونا الجليل في القدّيسين موسى، رئيس أساقفة نوفغورود * عيد جامع لشهداء الكنيسة الرّوسيّة في القرن العشرين.

* * *

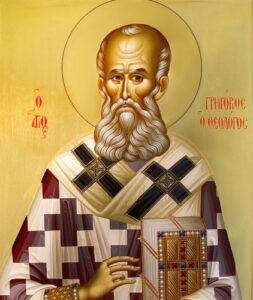

✤أبونا الجليل في القدّيسين غريغويوس اللّاهوتيّ✤

” تنازل ليرفعنا…افتقر ليغنينا…مات ليخلّصنا… تشبّه بنا لنتشبّه به… صار إنسانًا لنصير آلهة… اتّضع لأجلنا…دعونا إذًا لا نحتقر تواضعه” .

من أقوال القديس غريغوريوس اللاهوتي الذي نعيّد له اليوم وهو أحد الأقمار الثلاثة مع القديسين يوحنا الذهبي الفم وباسيليوس الكبير الذين نعيّد لهم في الثلاثين من هذا الشهر … شفاعاتهم معنا جميعاً

هو المعروف أيضاً بلقب النزينزي نسبة إلى مدينة صغيرة اسمها نزينزة قريبة من قيصرية في بلاد الكبّادوك.

في هذه المدينة نشأ قدّيسنا وترعرع. ويبدو أن ولادته كانت في مزرعة قريبة من المدينة تدعى أرينزة ملكتها العائلة. تاريخ ولادته غير محدّد تماماّ. يظنّ أنه قريب من السنة 329 / 330م. أبوه هو القدّيس غريغوريوس الشيخ المعيّد له في أول كانون الثاني.

انتمى والده منذ الصغر إلى نحلة تعرف بـ “عبّاد العليّ” أو “الهيبسيستاري” جمعت بعض الوثنية إلى بعض اليهودية وأكرمت النور والنار. لكنه كان رجل استقامة بحسب الناموس الطبيعي.

اهتدى واعتمد بتأثير زوجته المؤمنة وسلك في الفضيلة. لوحظ لفضله وحكمته وغيرته على الكنيسة فاختير أسقفاً على نزينزة. أحبّ الفقير حباً كبيراً وعاش إلى مئة عام.

أما أمّه فهي القدّيسة نونّة المعيد لها في 5آب. كانت زينة النساء المسيحيات، تقيّة، مصلّية، فاضلة، صلبة، حكيمة، صبورة. أكثر ما في تنشئة غريغوريوس على حب الله والسير في الفضيلة مردّه نونّة. هي نحتت اسم الله في قلبه أولاً. بفضل صلاتها ودموعها ارتدّ غريغوريوس الشيخ عن غيّه. ولمّا يأت قدّيسنا إلى الحياة إلاّ بعد الصلوات الحارّة لنونّة ونذرها إيّاه لله حتى قبل أن يبصر النور. فلما أنجبته جعلت يديه كلتيهما على الإنجيل علامة تكريسها إيّاه لخدمة الله.

وإلى غريغوريوس أنجب الزوجان الفاضلان بنتاً وصبياً، وكلاهما قديس: غرغونية، يعيّد لها في 23شباط، وقيصاريوس ويعيد له في 25شباط. وإذ تمتّعت العائلة برفعة الشأن وبحبوحة العيش تسنّى لغريغوريوس، إلى التقوى، أن يحصّل من العلم والثقافة القدر الوافر، مما يسّر له أن يؤدي لربّه شهادة مميّزة وخدمة مباركة منحيث تطويعه علوم عصره وسوق كل فكر إلى طاعة المسيح على حسب قول الرسول المصطفى: “هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح” (2كور5:10).

حلم الصّبا:

هذا وقد نقل غريغوريوس في وقت متأخر من حياته إنه حين كان فتى أتاه حلم انطبع في نفسه أن عذراوين جاءتا إليه مجلّلتين بالبياض، اسم إحداهما “طهارة”، واسم الثانية “عفة” وأخبرتاه إنهما ترافقان الرب يسوع على الدوام وكذا الذين يلتمسون الحياة السماوية. كما دعتاه إلى توحيد قلبه وروحه بهما حتى إذا ما امتلأ من بهاء البتولية قدّمتاه إلى نور الثالوث القدّوس.

تحصيله العلوم:

بقي غريغوريوس في نزينزة إلى حدود الثالثة عشرة من العمر حصّل خلالها ما أمكنه من العلم والمعرفة. ثم انتقل إلى قيصرية الكبّادوك حيث التقى القدّيس باسيليوس الكبير الذي أضحى، فيما بعد، ربيب عمره وأليف نفسه. ثم ترك إلى قيصرية فلسطين فإلى الإسكندرية، إلى سن السابعة عشرة تقريباً، ومن هناك ارتحل إلى أثينا ليدرس البلاغة والشعر والأدب والفلسفة على أشهر معلّمي ذاك الزمان. أثينا كانت يومها أبرز مواطن العلوم والآداب قاطبة. هناك التقى غريغوريوس وباسيليوس من جديد ونمت الصداقة بينهما إلى أبعد الحدود. وقد تابعا الدراسة سويّة سنوات.

حادثة مصيرية:

في الطريق من الإسكندرية إلى أثينا، وتحديداً في مياه جزيرة قبرص، تعرّض المركب الذي استقلّه غريغوريوس لمتاعب جمّة. ضربته العواصف واستبدّت به الأهواء وتلهّت به الرياح عشرين يوماً ويزيد. نفذ ماء الشرب ولاح شبح الموت ثقيلاً كل يوم. ارتعب غريغوريوس وارتجّت نفسه حتى العظم. السبب إنه لم يكن، إلى ذلك الوقت، قد اعتمد. المعمودية، يومذاك، كانت، تتأخر، أحياناً كثيرة، إلى سن الثلاثين، وهو العمر الذي اعتمد فيه السيّد في الأردن. وإذ خشي غريغوريوس أن يُقضى عليه من دون أن يعتمد ركع وصلّى بدموع وعاهد ربّه على خدمته ما حيي لو قُيّد له أن ينجو من هذا الخطر الجسيم. للحال استكانت العاصفة فسار المركب إلى رودس ومنها إلى أثينا بسلام.

الصديقان:

جمع الصديقين في أثينا همّ واحد مشترك: محبّة الله ثم محبّة البلاغة والأدب والفلسفة. لذا اجتنبا معاً عشرة المعلّمين ذوي السيرة المتفلّتة واقتصرا على التعاطي مع ذوي الحرص والفضيلة. لم يكن لهما في التسليات البطّالة والمجون نصيب، ولا عرفا في إقامتهما سوى طريقين: ذاك الذي يفضي إلى الكنيسة وذاك الذي يؤدّي إلى المدرسة. نبذا الغنى وحسباه أشواكاً. اكتفيا من مخصّصاتهما بما يسدّ ضرورات الجسد والباقي درجا على توزيعه للفقراء. لم يكن للحسد مكان فيهما. الحب الخالص جعل كلا منهما يحسب كرامة صاحبه ومنفعته ككرامته ومنفعته هو. كل واحد كان لأخيه منخساً للصلاح، وكل واحد اقتدى بأخيه في إتمام الصوم والصلاة وكل فضيلة.

العودة:

بقي غريغرريوس في أثينا إلى سن الثلاثين تقريباً (359م) ثم عاد إلى نزينزة. أول ما فعله أن اقتبل المعمودية من يد أبيه مكرِّساً نفسه بالكلّية لله. قال: “قد أعطيتُ كل ما هو لي ذاك الذي أعطاني إيّاه فأضحى هو لي كلّ ما أملك. كرّست له خيراتي واعتباري وصحّتي ولساني ومواهبي. والثمرة التي جنيتها من كل هذه الامتيازات هي الغبطة التي أشعر بها من جرّا اعتباري لها جميعاً كلا شي، من أجل المسيح”.

من تلك اللحظة، وبتصميم لا هوادة فيه، مات غريغوريوس عن الطموحات العالمية والغنى والشهرة ومتع الحياة الدنيا. وحده الله أضحى له الكل ووحده اللاهوت أضحى المتعة. بات طعامه الخبز القاسي مع الملح والماء. أخذ ينام على الأرض ولا يلبس إلاّ الخشن والحقير. صار يعمل النهار بطوله ويصرف سحابة هامة من ليله في تمجيد الله والتأمل في الإلهيات.

وإلى الغنى أعرض غريغوريوس عن الآداب العالمية، تلك التي أنفق الكثير من الوقت والجهد في تحصيلها. قدّم نفسه قرباناً لله، فيما هجر المؤلفات الكلاسيكية اليونانية وكُتب الشعر والبلاغة “طعماً للدود والعثّ” على حدّ تعبيره. باتت أعظم الكرامات العالمية لعينيه أحلاماً خاوية ينخدع بها الناس. لم يعد شيء، في نظره، يداني حياة الإنسان الذي مات عن نفسه وعن أمياله الحسيّة وصار يعيش كما لو كان خارج العالم، ولا حديث له يستهويه إلاّ إلى ربّه (الخطبة 29).

اهتمّ، لبعض الوقت، بإدارة شؤون بيت أبيه، لكنه مرض مرّات بسبب نسكه المتشدّد وبكائه وقلّة خلوده إلى النوم. وإذ اعتاد في فتوّته القهقهة استعاض عنها الآن بالبكاء. لم يعد للغضب سلطان عليه وخلدت نفسه إلى الهدوء. سخاؤه في العطاء للفقير جعله خلواً من خيرات الأرض كأفقر الناس، فيما استحال بيته وأرضه إلى ما يشبه الميناء للمسافرين في البحر. حبّه للخلوة والصمت كان كبيراً. وكان يرثي للمبالغات المتأتية من إقبال الناس على كثرة الكلام، وللّهف الشقي الذي يستبدّ بالناس لأن يصبحوا معلّمين لغيرهم.

منسك مشترك:

لم تدم إقامة غريغوريوس في نزينزة طويلاً. كان يتوق إلى حياة التوحّد. في تلك الأثناء كانت بين الصديقين، باسيليوس وغريغوريوس، مراسلات. فلما عرض باسيليوس تأسيس منسك لاقى عرضه صدى طيّباً في نفس صديقه. لكن، وببراءة أخّاذة، اختلف الرأي في أي مكان يكون الأوفق.

اقترح غريغوريوس أن يكونا في تيبيرينة على نهر أرينزة، وهي من ممتلكات أبيه، فيما تمسّك باسيليوس بإيبوره مقابل مختلى والدته في أنّيسي، وهي أيضاً من ممتلكات عائلته. كل شدّ الحبل إلى صدره. عن تيبيرينة قال باسيليوس إنها موحلة، قذرة ولا شيء فيها يُشتهى. وعن إيبوره التي لم يكن غريغوريوس قد شاهدها بعد ولكن كانت له فكرة عنها، قال إن جبالها شديدة الانحدار والوعورة، مشوكة، ولا زهور فيها. الهواء فيها مقطوع والشمس بالكاد تنفذ إليها لأن الصخور هناك أدنى إلى الستائر الثقيلة، والمرء بحاجة لأن يكون بهلواناً ليصل إلى المكان، فيما النهر يزأر زئيراً وفيه حجارة أكثر مما فيه سمك ويضرب الصخور ضرباً يصمّ الآذان.

رغم ذلك كله ربح باسيليوس الجولة. فلما زار غريغوريوس المكان راق له مع إنه لم يشأ أن يقرّ لصديقه بجمالية الموضع. والحق إن الموضوع كان أبعد من موضوع مكان. غريغوريوس كان متعلقاً بباسيليوس. فعن أيام أثينا قال: “في أثينا بحثت عن البلاغة فوجدت السعادة لأني وجدت باسيليوس”! كما كتب إليه مرة يقول له: “أنت نفَسي أكثر من الهواء وعلى قدر ما أكون برفقتك أشعر بالحياة”.

في إيبوره، أقام غريغوريوس قرابة السنتين. سهر وصام وصلّى ودرس الكتب المقدّسة ورنّم المزامير وعمل بيديه واشتغل وصديقه في جمع مختارات من كتابات أوريجنيس المعلّم أسمياها الفيلوكاليا وتساعدا في وضع قانون الحياة الرهبانية للشركة الناشئة. ثم قبل ميلاد العام 361م اضطر غريغوريوس للعودة إلى نزينزة.

كاهناً بالقوة:

والد القدّيس غريغوريوس كان قد جاوز الثمانين وكان بحاجة إلى ابنه معيناً له في تدبير شؤون الرعية في نزينزة. لهذا السبب عاد قدّيسنا ليكون بجانب أبيه. لكن الأجواء في نزينزة كانت مشدودة لأن غريغوريوس الشيخ وقّع، من دون انتباه، بياناً توفيقياً لا يخلو من الآراء الآريوسية. نتيجة ذلك تصدّى له العديدون، لاسيما الرهبان، وأرادوا التخلّص منه. فلما وصل قدّيسنا أصلح الحال وهدّأ النفوس، فعاد السلام إلى نزينزة وأكبر المؤمنون عمل غريغوريوس إكباراً عظيماً.ثم في ميلاد العام 361 حدث ما شكّل لغريغوريوس صدمة. فجأة أمسكوه وحملوه إلى الكنيسة حملاً وألزموه أن يصير كاهناً. لم يكن بإمكانه لا أن يرفض ولا أن يهرب فسلّم أمره لله ورضخ للأمر الواقع الذي أسماه، فيما بعد، “عمل استبداد روحي”.

لكنه لم يثبت أكثر من اثني عشر يوماً هرب بعدها إلى صديقه في إيبوره، فأقنعه صديقه بضرورة العودة فعاد صاغراً في عيد الفصح من السنة التالية 362م. وقد دافع عن نفسه في خطبة تعتبر من أجلّ ما قيل في الكهنوت ومنها استقى القدّيس يوحنا الذهبي الفم مقالته في الموضوع نفسه.

كيف دافع غريغوريوس عن موقفه؟:

تحدّث عن رفعة الكهنوت وواجباته ومخاطر الخدمة الكهنوتية. القداسة شرط الدنو من الهيكل والمثول أمام الله، سيّد الطهارة. ليس أقسى من أن يسوس المرء ضمائر الناس ويعالج أدواء النفوس. لا بد من الفضيلة والعلم للقيام بهذه الأعباء المقدّسة وتلبية حاجات المؤمنين ودحض المفاسد. فمن حق غريغوريوس أن يضطرب إزاء جسامة المسؤولية وأن يسعى إلى إعداد نفسه لخدمة الهيكل بالصلاة والنسك والتأمل. “لا بد للمرء أن ينقّي نفسه قبل أن ينقّي غيره، وأن يصبح حكيماً قبل أن يحمل الآخرين إلى الحكمة، وأن يصير نوراً قبل أن يعطي النور، وأن يدنو من الله قبل أن يحملهم إليه وأن يتقدّس قبل أن يقدّس الآخرين، وأن تكون له يدان قبل أن يقود الآخرين باليد وأن تكون له حكمة قبل أن يتكلم بحكمة”.

وقد أفصح غريغوريوس أن شعوره بعدم الاستحقاق هو السبب الأول لفراره وإنه إذ يعود ليقبل الكهنوت، لا يعود لشعوره بأنه بات مستحقاً بل لاشتياقه إلى شعب نزينزة ولوالديه المسنّين ولأنه لا يجوز أن يقاوم أحد دعوة الله له. فها قد عاد كيونان راجياً أن تشدّده الطاعة وتزوِّده بالنعمة اللازمة لإتمام خدمته. بقي غريغوريوس في نزينزة ما يقرب من السنوات العشر يعمل بصمت مكتفياً بممارسة نسكه على طريقته.

أسقفاً رغماً عنه:

سنة370م أضحى باسيليوس رئيس أساقفة على قيصرية الكبّادوك. أحد الذين لعبوا دوراً بارزاً في حمله إلى سدّة رئاسة الكهنوت كان غريغوريوس الشيخ. أما قدّيسنا فعمل من بعيد وسعى لأن يبقى خارج صورة الاحتفالات وتحرّكات أنصار باسيليوس. خلوته من ناحية وحرصه على الابتعاد عن الأضواء من ناحية أخرى أبقياه بعيداً عن باسيليوس.

عرض عليه صديقه بعد حين أن يكون متقدّماً في كهنة قيصرية فرفض العرض. ومرّت أشهر فإذا بمشكلة كأداء تطرأ. فالنس، الإمبراطور ذو الأميال الآريوسية، أراد إضعاف سلطة باسيليوس وإيهان شأنه، فأصدر مرسوماً قضى بتقسيم ولاية الكبّادوك إلى مقاطعتين، الأولى عاصمتها قيصرية والثانية عاصمتها تيانا. وحيث إن التقسيم الكنسي كان يتبع التقسيم الإداري المدني، فقد خسر باسيليوس أكثر من نصف أبرشيته. وحتى لاتضعف سلطته في مواجهة فالنس ورئيس أساقفة الأبرشية الجديدة أنثيموس، فقد سعى، وبسرعة، إلى تحويل عدد من القرى المغمورة إلى أسقفيات جعل عليها أساقفة من أنصاره.أحد الذين شملتهم التدابير الجديدة كان غريغوريوس. أراده باسيليوس على زاسيما المتاخمة لحدود أبرشية تيانا. زاسيما كانت محطة للخيل على ملتقى ثلاث طرق، وصفها غريغوريوس بأنها مكان صغير كريه لا ماء فيه ولا عشب ولا شيء من معالم الحضارة. وأضاف: لا يوجد هنا غير الغبار والضجيج والصراخ والأنين والموظفين الأشقياء والسلاسل وأدوات التعذيب، والسكان جلّهم من التجار المسافرين والغرباء.

لم يشأ غريغوريوس أول الأمر أن يستجيب. شعر بأن صديقه خانه واختار للأسقفية الجديدة أشقى موضع في الأرض. الصداقة بين الرجلين كانت على المحك. أخيراً، وكالعادة، لم يكن أمام غريغوريوس إلاّ الرضوخ فسيم أسقفاً على زاسيما في نزينزة. كان ذلك سنة 372م. في المقابل رأى غريغوريوس نفسه أنه كالعظم يلقى للكلاب. وقد عزم على التوجّه إلى زاسيما والبقاء فيها طالما كان ذلك نافعاً. لكنه لما ذهب إلى هناك، والبعض يقول إنه لم يذهب إليها البتّة، أدرك أنه لا شيء يُرتجى من إقامته فيها فعاد أدراجه إلى نزينزة، مساعداً لأبيه. كانت زاسيما على بعد أربعة وعشرين ميلاً من نزينزة. مذ ذاك أصاب علاقته بباسيليوس الفتور.

سلسلة نكبات:

بقي غريغوريوس في نزينزة إلى حوالي العام 375م، حلّت به خلالها محن قاسية، لاسيما لرهافة حسّه. أبوه وأمه وأخوه وأخته كلّّهم رقدوا في غضون سنوات قليلة، فيما مرض هو وقرب من الموت. كما حلّت النكبات الطبيعية بنزينزة، الطاعون أصاب البقر والبرد خرّب المحاصيل. الفلاّحون تضايقوا وعمّال الضرائب ضغطوا فكانت شبه ثورة أخمدها العسكر وخلّفت مآس وضيقات. انحطّت نزينزة كمدينة وهدّد الحاكم بهدمها بالكامل. أجواء القلق والخوف سيطرت. غريغوريوس وعظ وشدّد كما فعل الذهبي الفم حين ساد الخوف أنطاكية إثر تحطيم التماثيل الملكية. هنا أيضاً لم ينفّذ الحاكم تهديده، لكن النفوس أقامت مشوّشة مضطربة متضايقة سنوات.

وكما ضغطت الأحداث على غريغوريوس من الخارج، ضغطت عليه أحزانه من الداخل، فلم يجد لنفسه مهرباً إلاّ الخلوة والهدوء، فغادر إلى سلفكية إيصفرية حيث بقي ما يقرب من السنوات الأربع كما لو كان في مقبرة منعزلاً عن العالم. وكان يمكن لغريغوريوس أن ينهي حياته في سلفكية على هذا المنوال. لكن كان لربه في شأنه تدبير آخر. سنة 378م قُتل الإمبراطور الآريوسي فالنس ولاحت في سماء الكنيسة تباشير فجر جديد. وسنة 379م رقد في الرب عمود الأرثوذكسية، في ذلك الزمان، القديس باسيليوس الكبير.

كلا الحدثين حملا غريغوريوس على العودة إلى أرينزة. لما وصله خبر وفاة باسيليوس انصدم ومرض. كتب لصديق له يدعى أفدوكسيوس يقول: “تسأل عن حالي فأخبرك. أنا كأس تفيض مرارة. خسرت باسيليوس. خسرت قيصاريوس الذي كان أخي في الجسد وأخي في الروح. صحتي ضعيفة. الشيخوخة تحوم حولي وتكدّني الهموم. أصدقائي لا أمانة فيهم والكنيسة بلا رعاة. كل الكرامة بادت. الإثم يربض سافراً أمام العيون. نسافر في الظلمة ولا منارة بعد. المسيح راقد! ماذا سيحدث لنا؟ لست أتطلّع إلى النياح من هذه النكبات إلا بالموت. وإذا كان لي أن أحكم باعتبار ما هو قائم هنا فإني أرتعد من الآتي بعد القبر!”

أسقفاً للقسطنطينية:

إثر وفاة فالنس الإمبراطور تلحلح الرضع الكنسي وتنفّس الفريق الأرثوذكسي الصعداء. الأرثوذكس في القسطنطينية كانوا قلّة مبعثرة. مائة كنيسة في المدينة كانت في يد الآريوسيين. ولا واحدة كانت للأرثوذكس. لقد أقامت المدينة في السبي الآريوسي أربعين سنة كاملة. والآن بعد أن أطلّ فجر جديد جالت العيون في من تُرى يجمع شمل الرعية المتبدّدة ويشدّ أزرها. وكان غريغوريوس الخيار فاستجاب بعزم وحميّة لم يعهدهما أحد فيه من قبل. كيف لا والقضية قضية الثالوث القدّوس! الأمانة والغيرة أخرجاه مرارة نفسه إلى حلاوات النور، ومن الانكفاء إلى طليعة خراف المسيح.

فجأة وُجد في القسطنطينية. لا نعرف كيف ولا الظروف. كان قد صلع وانحنى وارتسمت على محيّاه معالم النسك واحتفرت في وجهه مجاري الدموع. كان فقير الثوب، فقير الروح، لا هيأة له ولا جمال. لكن روح الرب كان فيه قوياً أخّاذاً والكلمة في فمه خلاّبة. لم يجد غريغوريوس في القسطنطينية كنيسة واحدة يلتقي فيها المؤمنين أحد أقربائه فتح له داره فحوّل أحدى القاعات فيها كنيسة “دعيت “كنيسة القيامة”.

في هذا المكان بالذات، فيما يبدو، تفوّه قدّيسنا بخطبه اللاهوتية الخمسة الشهيرة، تلك التي أهّلته للقب اللاهوتي”. لم يكن أحد، إلى ذلك الزمان، قد لُقب بـ “اللاهوتي” إلاّ القدّيس يوحنا كاتب الإنجيل الرابع. وغيّرت مواعظه الموازين. انقلب الشعب إليه وانقلب الهراطقة عليه. الآريوسيون والأبوليناريون سعوا جهدهم للتخلّص منه. ألقوا عليه الحجارة. حاولوا تدنيس مقامه. رهبان هراطقة ونساء مولولات كمنوا له وهاجموه بالعصي وجمر النار. لكنه صمد وثبت. حقّق في أقل من سنتين ما لم يحقّقه في مجمل حياته إلى ذلك الحين. ولما أقام مشبوهون رجلاً يعكّر عليه ويغتصب القسطنطينية من يديه، اسمه مكسيموس الكلبي سيم أسقفاً على المدينة زوراً، ودّ غريغوريوس لو يعود إلى خلوته وهدوئه فطالعه الشعب المؤمن قائلاً: إذا غادرتنا غادرت الثالوث القدّوس فبقي ولم يتزحزح! الثالوث كما قال كان غاية القصد والنيّة والزينة.

أخيراً في 24كانون الأول سنة 380م دخل ثيودوسيوس المدينة قيصراً. وإذ كان أرثوذكسياً، طرد الآريوسيين وأسقفهم ديموفيلوس من القسطنطينية في أيام. أخيراً سادت الأرثوذكسية ولم تقم للآريوسية من بعد قائمة. بعد يومين رافق ثيودوسيوس غريغوريوس إلى كنيسة آجيا صوفيا، فيما ارتفعت أصوات المؤمنين، عشرة آلاف،تنادي: غريغوريوس أسقفاً! ثيودوسيوس بارك. لكن الأمر كان بحاجة إلى مجمع قانوني يصدّق. في أيار 381م التأم مجمع عام في القسطنطينية برئاسة ملاتيوس الأنطاكي صادق على التعيين.

ولكن في غضون أيام تغيّرت المعطيات من جديد.

القدّيس غريغوريوس ينسحب:

ما إن جرى افتتاح المجمع المسكوني الثاني حتى رقد رئيسه ملاتيوس بالرب فاختير غريغوريوس رئيساً محلّه. كان على المجمع أن يعالج موضوع خلافة ملاتيوس على أنطا كية. وكان هناك حزبان أنطاكيان: حزب ملاتيوس وحزب بولينوس. غريغوريوس دعا إلى القبول ببولينوس أسقفاً بعدما رقد ملاتيوس.

لم يرق العرض للعديدين من أساقفة الشرق. اضطرب حبل الوفاق. وصل أساقفة الإسكندرية ومقدونية بعد أيام. دخلوا في الصراع. لم يتمكّن غريغوريوس من ضبط الأمور. شبّه الأساقفة بسرب من القوق الهاذر وبعاصف من الدبابير اللاسعة. حلّت الخيبة بغريغوريوس كبيرة. لم تعد المشكلة مع الهراطقة بل بين أفراد الأسرة الواحدة.

الحسد وحب السلطة بانا أشد خطراً على الكنيسة وإيلاماً من الهرطقات. وارتفعت الأصوات، لاسيما من جماعة الإسكندرية ومقدونية، إن أسقفية غريغوريوس على القسطنطينية مخالفة للقوانين لأنه سيم على زاسيما. غريغوريوس بان مستهدفاً وكأن القوم أرادوه كبش محرقة. لم ترق رفعته لكثيرين، لاسيما لهذا المظهر الفقير الحقير الذي كان عليه. رئيس الأساقفة يعامل في نظرهم كالملوك ويسلُك كالملوك وله عزّ وجاه. لا يليق أن يكون على كرسي العاصمة رجل مريض، أصلع، رثّ الثياب كهذا الرجل لذا تحوّل الموضوع فجأة من موضوع معالجة قضية الكرسي الإنطاكي إلى معالجة قضية الكرسي القسطنطيني. وقد دفع الحسّاد أحد الرجال إلى محاولة قتل غريغوريوس، فلما كان على وشك تنفيذ جريمته انهار واعترف تائباً.

لم يدافع غريغوريوس عن نفسه وعن مركزه. نفسه توّاقة، في كل حال، إلى الخلوة والهدوء ولا يجد سلاماً لنفسه في فوهة وكر الدبابير هذا. لذا اعتبر أنها بركة من عند الله أن يُعفى من مهامه ولو استقرت المرارة في نفسه على رتاتة نفوس من استودعوا أمانة رعاية خراف المسيح. فعرض التنحّي والمغادرة واستجيب طلبه.

خطبة الوادع:

ألقى القدّيس غريغرريوس خطبة وداعية طويلة. دونك بعض ما جاء فيها نسوقه تعبيراً عما كان يجول في نفسه وعما كان عليه الواقع آنذاك:

” إن هذا الحقل كان وقتاً ما قليلاً وفقيراً… هذا الشعب أصبح عديدا بعد أن كان زهيداً، ومجموعاً بعد أن كان متبدّداً، ونشيطاً بعد أن كان خاملاً وهو محسود الآن بعد حال يرثى لها… أيها الرعاة الزملاء الأحباء! ها أنذا والأولاد الذين أعطانيهم الله، بهم أتحفكم… أمام الملائكة والبشر… لتعرفوا أننا فقراء ونغني كثيرين… إذا كان عملي يستحق المديح فشكراً لله… ما طمعت في شيء من هذا الشعب… ولا أحزنت الكنيسة في أمر ما… حفظت الكهنوت نقياً بغير دنس… إن كنت قد شُغِفتُ بالسلطة والمركز، أو بسمو العروش والكراسي… أو غرّني توطّؤ أعتاب الملوك فلأُحرَم من كل مجد في الآخرة… فإذا كانت لي غاية من خدمتي، وإذا كان لي حق في المكافأة على أتعابي فكافئوني مشكورين جداً بإعفائي وإراحتي من تعبي الطويل… أكرموا غربتي ورحيلي. نصِّبوا غيري في مكاني.

نصّبوا من عنده الاستعداد لأن يُضطهد من أجلكم ويداه طاهرتان وكلامه متزن… أما أنا فعاينوا جسدي ووفاضي وما أنا فيه من الوهن والضعف والانحلال… أعييت وتعبت مقاوماً كلام الحسّاد الأعداء والأخصّاء. فبعضهم يقرع الصدر ويصرف الأسنان، وهو أقلّ خطراً لأن اتقاء العدو الظاهر غير عسير. وأما العدو غير الظاهر فأضرّ وأفتك… الشرق والغرب انقسما جهتين متعارضتين… محبة الخصام تقذف بنا على التوالي من حال إلى حال… اليوم نتحزّب ونتعصّب لهذه الجهة حسب تلقين زعمائنا، وغداً تهبّ ريح معارضة فتبدّل الأهواء والاتجاهات… كم من مسيء إلينا محسوب علينا؟!… أية مصائب لم نكابد… على يد الآريوسيين… ألم نشهد الإهانات والتهديدات والطرد… وإحراق الكهنة على البحر… ألم نرّ الهياكل ملطّخة بدم القدّيسين، وبعضها تحوّل إلى مقابر… ألم نرى الجمهور يذبح الكهنة والأساقفة… ألم يكن التجوّل ممنوعاً على الأرثوذكسيين وحدهم… ألم نُطرد من الكنائس… ونلاحق حتى في البراري… وماذا كان بعد ذلك؟

صرنا أقوياء والظالمون انهزموا! لكن الحسد ضدّنا ظهر أفظع من هذا وأنفذ والكنيسة تضطرب من الداخل. فإذا كنت أنا يونان المسبّب هيجان البحر والعاصفة والمهدِّد بخطر الغرق فاطرحوني في قلب اليم ونجّوا السفينة من الغرق وأعيدوا السكينة والراحة إلى الكنيسة… ربما أُلام أن ليس عندي مائدة غنيّة بالمآكل ولا ثياب لائقة بالرتبة ولا أبّهة الظهور ولا عظمة الوجاهة والتصرّف. لم أكن أعلم إنه يلزمني أن أعاشر القناصل والولاة… وكل أولئك الذين لا يدرون أين يبذّرون غناهم. لم أعلم إنه كان ينبغي لي أن أعيش الترف من مقتنى المساكين وأتخم معدتي بالمآكل. لم أعلم إنه يجب أن أركب العربات المذهّبة تجرّها الجياد المطهّمة، وأن أُلاقى واُستقبل بخضوع وخنوع… فإذا كنتم قد استثقلتم شيئاً من هذا… فنصّبوا عليكم آخر يرضى الشعب عنه. أما أنا فأعيدوا لي حرّيتي وبرّيتي وربّي… الوداع أيها الشرق والغرب… حبذا لو اقتفى أثري وابتعد ابتعادي ولو قليل من الرؤساء… المبتعدون عن الكراسي لهم الله وما يعد به من عروش عالية أعلى بكثير من عروش العالم وأسلم من الخطر… أيها الأبناء تمسكوا بالعادات الشريفة والتقاليد التي تسلمناها. نعمة ربّنا يسوع المسيح معكم أجمعين.

أيامه الأخيرة:

سنوات قدّيسنا الأخيرة من حياته قضاها في أرينزة يكتب الرسائل والشعر ويدافع عن الإيمان من وقت لآخر، ويتابع، بأمانة، الصلاة والممارسات النسكية قدر طاقته. كان أحياناً يغور في أحد الكهوف ينام على المسوح ويصادق الحيوانات. وقد أوصى بكل ما بقي له للفقراء. أما وفاته فكانت في السنة 389 أو 390م عن عمر ناهز الستين.

كيف كانت هيأته؟

كان حيوياً قصير القامة، أصلع، ذا لحية ورموش حمراء، متجعّداً، يعاني من الأوجاع بصورة شبه متواصلة، مضنى من الأسهار والأصوام، فقيراً، رثّ الثياب. يتكلّم بعفوية. قاطعاً في كلامه. لا يخشى أحداً. ساخراً بشكل غير منضبط. هو الوحيد الذي كان يسخر من باسيليوس أحياناً. وكان حاد الطبع متجهّم الوجه لا تسرّه صحبة أكثر الناس. يميل إلى الابتعاد عن العالم بشكل حاد. وكان شاحب الوجه، له ندب فوق عينه اليمنى. بقي يقرأ ويكتب طيلة أيامه. هو أول شاعر مسيحي بمعنى الكلمة وكان يكتب النثر ملائكياً. أحبّ الله أولاً، ثم البلاغة، ثم الناس، بهذا الترتيب. نُقلت رفاته، بعد قليل من موته، إلى القسطنطينية حيث بقيت إلى زمن الصليبيين الذين أخذوها إلى رومية سنة 1204م.

وهي اليوم في الفاتيكان، في كنيسة القديس غريغوريوس التي صمّمها مايكل أنجلو.

مؤلفاته:

أمضى غريغوريوس حياته يتحدث ويكتب وكانت مصنفاته عميقة وقلبية، وكتاباته تميّزت بالسمو والقوة والحرارة والخيال الخصب، ومعرفته بالخطابة والبلاغة جعلته خطيباً من الدرجة الأولى من حيث الصور والأمثال والاستعارة، حتى أنه كذّب المثل الشائع في عصره والقائل : “إنه يستحيل على المرء أن يجد خطيباً أو غراباً أبيضاً في كبادوكية”.

وبعد رقـاد القديس باسيليوس الكبير في 1/ك2/ 379م أصبح غريغوريوس الناطق الرسمي[11]، البارز، في آسيا الصغرى من أنصار مجمع نيقية ودُعي آنذاك بـ “معلّم المسكونة”.

يمكن تقسيم مؤلفاته إلى ثماني فئات:

- تجاربه المثيرة (الدفاع عن إعتزاله في البنط ، حيث يصوّر ببراعة مثال الإكليركي. “من هنا نهل الذهبي الفم ليكتب عن الكهنوت).

- إدارة الكنيسة.

- مقاومة الآريوسيين: -يصف الآريوسيين فيقول:

“طُعم محلّى للبسطاء يخفي شصّ التجديف

وجه جذّاب يتلفت يميناً ويساراً ليوقع بالعابرين!،

حذاء لائق لكل قدم!، بذور تبذر في كل ريح!،

كتابات اكتسبت قوتها من دناءتها وتحايلها ضدّ الحق،

كانوا حكماء في صنع الشرّ، ولكن في الصالح لم يكن لهم معرفة أو نصيب”[12]

- كلمات أُلقيت في الأعياد: (في الفصح، الظهور الإلهي، العنصرة، أحد توما).

- كلمات اجتماعية وخلقية.

- مدائح.

- تأبينية : (أخيه قيصر، أخته غريغوريا، أبيه غريغوريوس، باسيليوس الكبير).

- الكلمات اللاهوتية.

في الكلمات اللاهوتية الخمس يقاوم اعتقادات القائلين بعدم التشابه بين الآب والإبن. في الأولى، يتحدث عن حدود التكلم باللاهوت بطريقة سليمة، فيشدد على الإيمان والطهارة وعجز الجدالة (dialctique). في الثانية، يشدد على أن في العالم نشاهد عظائم الله فقط. في الثالثة، والرابعة يحارب مخلوقية الإبن عند آريوس. وفي الكلمة الخيرة يؤكد أن الروح القدس سرمدي كالإبن والآب.

رسائله:

كتب غريغوريوس رسائل عديدة وصلنا منها 245 رسالة أكثرها شخصية، وقد تبادل الرسائل ليعبّر في الدرجة الأولى عن أفكاره ومواقفه وليجيب أيضاً عن حاجات كنسية واجتماعية. هذه الرسائل صورة صادقة عن إنسان شريف لا يتردد في قول الحقيقة. تتحلى رسائله بالإيجاز والتماسك والجمال.

شِعره:

تنسب إليه أكثر من 400 قصيدة، كتب الشعر ليعبّر عن إحساسه وخبرته وليقدم للشباب ومحبي العلم والقراءة وليظهر أن المسيحيين لا ينقصون بشيء عن الوثنيين، وليقاوم قرار يوليان ويواجه شعر أبوليناريوس وتعاليمه.

قصائده تعبّر عن نفس دقيقة تطلب الراحة في أحضان الله. قصائده كلاسيكية في لغتها أيّ أنه يستعمل لغة يونانية قديمة جداً (لغة هوميروس)[13]، وشعره مصدر مهم عن حياته.

كتب غريغوريوس اللاهوتي معظم أبياته في أرينـز في سنواته الأخيرة حفظ منها 18000 بيت ذات فحوى عقدي، أخلاقي، تاريخي.

مسرحيته:

ترك لنا القديس مسرحية بعنوان “صبر المسيح” وهي اقدم مسرحية مسيحية وصلتنا. أشخاص المسرحية البارزون هم يسوع والعذراء مريم ويوسف ومريم المجدلية ونيقوديموس وبيلاطس البنطي.

“في الهرب”:

يبدأ غريغوريوس كتابه في الهرب بقوله أن افضل مثال للراعي هي سيرة يسوع الناصري الذي بذل نفسـه من أجل الآخرين وهذا يتطلب جهاداً في الصلاة والإغتذاء من الكلمة الإلهية. ينكب الكاهن على الكتب المقدسة فتفيض منه ينبوع حياة فيشفي ويعزّي ويخلّص.

يقول: “أنا لم أتوار في برية البنط، سوى لأنني غير مؤهَّل لسيرة قداسة مثل هذه وخوفاً من أن أُعثر الرعية إن قبلت كرسي الرعاية وأنا بعد لم أسلّم نفسي كلياً للمسيح، تواريت لأُسلِّم ذاتي للذي أَحَبَني، ليقدسني هو بنعمته، يعلمني كيف أصمت في الكنيسة وأكلّم نفسي والله (1كو 28:14) إلى أن أُمنح موهبة النبوة. أُصمت فيَّ كل اهتمام دنيوي، أُغلق أبواب حواسي وشهواتي لأنمو في النعمة فأستحق أن أكون مرآة صافية تعكس وجه السيد للآخرين.

ثم أنني خشيت إن تقبّلت المسؤولية قبل أن أدع السيد نفسه يؤهلني لها، خشيت أن أسير في خطى البعض الذين يُقبلون إلى خدمة المذبح بلا استحقاق كأن هذه الخدمة باب للارتزاق، وكأنها سلطان عوض أن تكون مثالاً للفضيلة يجتذب الآخرين بالمحبة (1بط 2 : 5) … إن أقبل أحد إلى الكهنوت، عليه أولاً أن ينقَّى بالنار مثل المعدن الثمين (1كو12:3). حياة الفضيلة أمر شاق ولكن مَن أقدم على خدمة القدسات من دون أن يقدِّس ذاته فهو لا يجلب فقط دينونةً لذاته بل دينونةً للآخرين أيضاً.

كيف نطبب الآخرين من دون أن نشفى نحن أولاً؟ ثم ماذا نقدّم للآخرين إن لم نُعط من عند الآب أن نتقدّم بالفضيلة؟ لا يكفي أن نبتعد عن الشرّ، علينا أيضاً كما يوصي الكتاب أن نسعى لفعل الخير.

العمل الرعائي يشبه عمل الطبيب ولكن النفوس تقاوم شفاءها لأن المرض الروحي خفي على خلاف الأمراض الجسدية ولأن الكاهن يستهدف ليس فقط حفظ الصحة واستعادتها ولكنه يسعى ليؤلِّه كل من يأتي إلى المضيف الإلهي. ثم أن الكاهن الطبيب يعالج نماذج مختلفة من البشر، من هنا عليه أن يغيّر اسلوبه وفقاً للزمن والظروف. البعض يعالجون ببسط العقيدة لهم وآخرون بحاجة إلى مثال حيّ يتبعونه، البعض بحاجة إلى رأفة وآخرون بحاجة إلى صرامة، البعض بطيئون في الفهم وآخرون يلتهمون التعليم التهاماً، البعض يبنون بالمديح وآخرون بالتأنيب، البعض بحاجة إلى احتضان وآخرون ليسوا بحاجة إليه، للبعض نضع لهم حدوداً ولآخرين نترك ملء الحرية. كل حسب شخصيته وظروفه ومجتمعه.

الراعي هو أمام آلة موسيقية لها عدّة أوتار ، عليه أن يضبط الأوتار فتتناغم معاً وتتوافق في لحن شجيّ.

الكاهن لا يُصنع بيوم واحد لما يقولب الخزاف إناء الخزف ، الكاهن يكتسب مهارة في الرعاية بفضل الممارسة والخبرة.

لا يجوز للكاهن أن يكون جاهلاً ولكنه أيضاً لا يتعلّم بحشو المعلومات وبنظريات لاهوتية فقط، فالرجاء بالجاهل أكثر من المحشو علماً (مع كبرياء)، الكاهن معلّم وشارح للكلمة وعليه أن يكتسب مهارة التعليم أي أن يحرر الناس من أفكارهم المسبقة ، عليه أن يهدم ما في النفوس ومن ثم يبني النفس ليقودها إلى صورة المسيح . فشفتاه تذرّان بالمعرفة الإلهية لأن الرب يضيء سراجه وبه يقتحم جيوشاً وأعضاؤه تصبح أداة بيد الله…”[14].

تعليمه

الإيمان والعرفان:

يوصف الآباء الكبادوكيون بأنهم أفلطونيو المذهب لكن إذا درسنا فكر غريغوريوس فإننا نكتشف في النهاية أنه ليس أفلاطونياً ولا أرسطياً ولا رواقياً، أخذ من الأفلاطونية “العقاب” كوسيلة تربوية، وأخذ مبدأ التطهير ووجود عالمين مادي وروحي واعتبار الإنسان بأنه “عالم صغير – Mikrokosmos” واستعمل ألفاظاً رواقية مثل الفضيلة والرذيلة والألم والإمساك وأخذ من أرسطو بأن الله هو المسبب الأخير للكون.

لا يواجه غريغوريوس العرفان وكأنه قائم بذاته إنما يواجهه مواجهة اختيارية لأن العرفان لا يمكن أن يكون خالياً من التناقض والأخطاء. هناك عناصر إيجابية في العرفان لكنها لا تكتمل إلاّ بالكشف أي بالإعلان الإلهي. المشكلة ليست مشكلة العرفان بحدّ ذاتها إنما مشكلة الاختيار الموفّق له، واستخدامه الاستخدام الصحيح.

بناءً عليه، لا يعتبر غريغوريوس أن الفلسفة ضرورية بشكل مطلق فأحياناً الإنسان البسيط يكون مغتبطاً في حياته أكثر من الفيلسوف.

المسيحي البسيط هو فيلسوف، لأن العرفان الذي بحسب العالم يقاوم صليب المسيح،ولذلك فالفلسفة الحقيقية هي الفلسفة بحسب المسيح. بالتعليم المسيحي لا يكتمل العرفان المسيحي فقط إنما تكتمل أيضا حكمة العهد القديم التي كانت تستند إلى الخوف، بالإعلان المسيحي تتجاوز الحكمة الخوف وترفعه إلى المحبّة، تجعلنا أصدقاء الله وابناءه بدل أن نكون عبيداً: “الحكمة التي بالمسيح يسوع أعظم من حكمة أهل هذا الدهر، حكمة المسيح نتشربها من خلال العيش في التقليد الشريف الذي يكشف لنا الحقيقة الأزلية المعلنة في الكتاب المقدس”.

المقياس الأخير ليس الإستدلال المنطقي إنما الوجود بحد ذاته، فالإنسان الذي يقوده المنطق فقط هو إنسان ارضي لأن العقل لا يحرر الإنسان ولا يقدّم له الحقيقة كاملة. الإيمان وحده يكمّل الإنسان ويجعله قادراً على رؤية الواقع الساقط. عندما يستنير العقل بقوة الإيمان يعي ما هو فوق العقل ويدرك جهله لذلك قال: “ليقِدْنا الإيمان أكثر من العقل”.

معرفة الله: “معرفة الله ممكنة لكنها محصورة بأنقياء القلوب”

تتميز معرفة الله بشَكلَيْن : معرفة طبيعية ومعرفة فوق الطبيعية. مصادر الكشف الطبيعي هي الطبيعة والتاريخ ووعي الإنسان. والعرفان الذي يجيء من الكشف الطبيعي هو عرفان ناقص لأن الله البسيط واللامحدود يبقى غير مدرك، فعقل الإنسان يحاول أن يدرك الله بالجمال وبالتنظيم الذي يراه في الخليقة. لذلك تتعلّق معرفة الله الطبيعية بخصائص عمل الله، أما العرفان فوق الطبيعي فهو أسمى لأن الإيمان يدعمه.

اللاهوت ليس منهجاً عقلياً ولا يمكن أن يُحدّ ضمن الجسم العقلي ولذلك على الإنسان أن يُعيد صياغة فكره وأحاسيسه من خلال علاقته بالله، ومع ذلك فهو لا يتكلّم باللاهوت في شؤونٍ تخصُّ جوهرَ الله إنما فيما يدور حول الله أي أعمال الله وقواه.

الله لا يدرك بالعقل فما هو مدرك فيه هو لامحدوديته، يمكن أن يقول الإنسان عن الله أنه غير مدرك، لا بدء له، لا مولود، أي أن يظهر ما هو ليس الله[15].

عمل اللاهوتي محدود بطبيعة بحثه وبقناعته بأن معرفته لا تكتمل، حتى بولس الرسول أكّد على عدم الإدراك الكامل لله، يقول غريغوريوس: “إيليا كما نعرف من التاريخ لم يرَ طبيعة الله بل ظلالها، وبولس الرسول إذا كان يستطيع أن يعبّر عما رأى وسمع في السماء الثالثة، وبالصعود حتى ذلك المكان يمكننا أن نعرف شيئا أكثر عن الله، فلماذا لم يخبرنا عما هنالك إذا كان يعرف شيئاً من غاية الاختطاف؟

ذلك لأن بولس نفسه لم يدرك شيئاً. بل ترك لنا أن نكرّم بصمت ما عاينه وذكره، أي انه سمع كلمات سرية لا ينطق بها … إننا كمن يحاول أن يغرف ماء البحر بالوعاء … بكلامي حاولتُ أن أُبرهن أن العقل لا يستطيع أن يدرك طبيعة الملائكة فكم بالأحرى طبيعة الله التي تفوق كل شيء؟ له المجد والإكرام إلى أبد الدهور آمين”[16].

تكلّم غريغوريوس كثيراً عن الثالوث وقال أن الله واحد في ثلاثة أقانيم وإن هذه الأقانيم تتميز عن بعضها، فالآب مساوٍ للإبن دون أن يعني ذلك أن الابن هو الآب. الآب هو علّة الوجود، علة وجود الإبن وهو علّة انبثاق الروح القدس، وإن ما للآب هو للإبن والروح القدس : “لنا ربٌ واحدٌ الآب، الذي منه كل شيء، وربّ واحدٌ يسوع المسيح الذي به كل شيء، وروح قدوس واحد فيه كل شيء”[17].

ويشهد غريغوريوس كما باسيليوس وأثناسيوس (والدمشقي فيما بعد)، أن النشيد المثلث التقديس لا يقال في الإبن فقط بل في الثالوث الأقدس، فإن السارافيم القديسين في تقديسهم يظهرون لنا الأقانيم الثلاثة للاهوت الفائق الجوهر وعليه يقول غريغوريوس: “… وهكذا إذاً، فإن أقداس الأقداس التي هي محجوبة عن السارافيم أيضاً وتتلقى التمجيد بتقديسات مثلّثة تجتمع في سيادة واحدة ولاهوت واحد”[18].

القدرة الإدراكية للعقل محدودة والكائنات التي تقع تحت تأثير الحسّ لا تستطيع أن تدخل إلى أعماق العقليات ، يقول غريغوريوس: “قل لي ما هي عدم الولادة وأنا سأعلّمك عن ولادة الإبن وانبثاق الروح القدس، الإنسان تتكاثر أسئلته مع كثرة معرفته، وهو يشبه من استنار لحظة واحدة ولكنه بقي في الظلام”. إلى جانب محدودية العقل وعدم قدرته على الدخول إلى سرّ الله، هناك الجسد الإنساني الذي يعيق القوّة النسبية الموجودة في العقل. فالجسد بعد السقوط صار أكثر كثافة والعقل نفسه صار كثيفاً ومادياً لكن هذه المحدودية في الجسد ليست عقاباً لإنسان بل تربية له.

الخليقة والخالق:

يقسم غريغوريوس الخليقة إلى ثلاثة أقسام، فيقول أولاً، أقرب إلى الله الطبائع العقلية وأبعد منه الطبائع الحسّية، وابعد شيء هو الوجود الذي لا نفس لهولا حسّ، وأما أول الخلائق بالنسبة له فكانت الملائكة الذين وُجدوا قبل الخليقة كلها “لأن الله فكّر بالقوات الملائكية والسماوية فكان تفكيره عملاً”[19].

الإنسان مخلوق على صورة الله، ولا يقول رأي أوريجنس بان النفوس مخلوقة قبل الأجساد وإنما هو يؤمن أن النفس تأتي إلى الإنسان عند الحبل به، وإن هذه النفس لا تموت لحظة الموت وإنما ترتفع وتعود إلى خالقها. بسبب السقوط صار الإنسان يموت .الخطيئة أدخلت الموت، والموت بدأ يجعل الخطيئة عذبة وحلوة.

كل شيء في الكون يتغير من ساعة إلى أخرى، وكل شيء يجري ويفنى، فالحياة والموت اللذان يعتبران فكرتان متناقضتان هما يتواجدان ويتبادلان الدور. فالحياة تبدأ بالفساد والإنسان ينتقل من فساد إلى فساد حتى تنقضي حياته الأرضية، فالفساد هو انتصار الزمان لأن الحياة تمر عبر الولادة في اتجاه معيّن لا يمكن إعادته. لكن الموت في حدّ ذاته يحمل عناصر إيجابية لأن الموت الحقيقي ليس انفصال النفس عن الجسد وإنما هو دمار النفس والمشكلة الأساسية عند الإنسان هو مشكلة التمييز بين الواقع والظاهر أي انه يخاف مما هو ليس مخيفاً.

المؤمنون في مسيرتهم نحو السيد الصالح يمكن أن يتحرروا من سيطرة الزمن الدائري لأنهم يتجهون نحو واقع ثابت متحرر من كل تشوّش أي نحو تجاوز العالم الحاضر. هذا لا يعني أن غريغوريوس يقلل من أهمية العالم وقيمته فالعالم الحاضر ليس عائقاً يحول دون اقتناء ما هو قائم وثابت، فما يجري ويتبدّل يمكن أن يكون وسيلة لاكتساب الحياة الجديدة.

أما المأساة الحقيقية فهي أن يصبح الإنسان محصوراً ضمن دائرة الولادة والموت، أي انه يصبح حلماً غير موجود في الواقع. لذلك يقول غريغوريوس على الإنسان أن يترك الأحلام والظلال وينعم بالحياة على أكمل وجه.

الفرق بين الإنسان والملائكة هو أن الكائنات اللاجسدانية لا تخضع للزمن الذي يحدّ الإنسان، فالزمن غير موجود بالنسبة للكائنات الروحية، لأن في الزمن يتحوّل الحاضر إلى ماضٍ ميْت.

أسباب التربية:

إن المنطلق الأساسي للاهوت التنـزيهي هو ردّ على المسعى الهرطوقي الذي يهدف إلى تغيير الكشف المسيحي إلى تعليم فلسفي. فمعظم الهراطقة كآريوس، افنوميوس، صابيليوس، حاولوا أن يدرسوا الإعلان الإلهي ويبرهنوا بمقولات عقلانية البحتة، لكن هذا التطوير العقلي للأمور يُنزل الإعلان إلى المستوى الإنساني، فوجود الظلام الإلهي ضروري وليس له صفة سلبية فالظلام القائم بين الله والإنسان هو مثل الغمام الذي دخل فيه موسى وهذا الظلام يحميه من نار الالوهة مثلما يحمي الظلّ الإنسانَ من نار الشمس.

الإنسان مدعو للدخول في هذا الغمام الإلهي لكن هذا الأمر يتطلّب استعداداً خاصاً.

في المعمودية:

إن خدمة تقديس المياه وصلوات طرد الشياطين (الإستقسامات)، لاغنى عنها في حياة الكنيسة فهي إلى جانب فعاليتها كصلاة تحوي أيضاً تعاليم أساسية تساعد المقبل إلى المعمودية (الموعوظ) على فهم بعض الحقائق اللاهوتية الضرورية وتعكس رغبة وصبر هذا الأخير يقول غريغوريوس ” لا تحتقروا دواء طرد الشياطين ولا تتعبوا من طول الصلوات لأن كل هذه هي إمتحان لصدق النفوس وإخلاصها وطلبها المعمودية باشتياق”[20].

لكن هذه الخدم والأسرار الكنسية لا تكشف إلا في حينها ولمن هو أهل لسماعها، يقول واعظاً للشعب: “لقد سمعت كثيراً عن السر حسبما هو مسموح لنا أن نتحدّث علناً وأمام الكل أما باقي الحديث فسوف تسمعونه في السرّ لكي يبقى هذا الكلام خاصاً بكم”[21]. وفي أيامه، ومع أنه وصديق العمر باسيليوس الكبير تأخرا في نيل سرّ المعمودية، كما شاع بعصرهم، إلا أن غريغوريوس يرفض أن تتأجّل مهما كانت الأسباب، يقول في ذلك:

“المسيح هو الله لذلك لم يكن محتاجاً للمعمودية ولكنه إعتمد لأجلنا نحن البشر، وحتى إذا أجّل معموديته لم يكن هذا خطراً عليه. كان للمسيح أسباب جعلته يعتمد في سنّ الثلاثين وليس أي من هذه الأسباب تخص البشر. وقد فعل الرب أموراً كثيرة لا يمكن لأيّ منا أن يقلّدها أو يتخذها مقياساً فليس كلما فعله الرب يمكن تقليده [22] ..البعض يقول إنه سوف ينتظر عيد الظهور الإلهي، أي اليوم الذي إعتمد فيه المسيح وظهر للعالم، والآخر يقول أنه يهتم بالفصح أكثر من غيره من الأعياد والثالث إنه سوف ينتظر العنصرة[23]. لا يجب أن يؤخر أحد المعمودية طالما هو مستعد لها لئلا يفاجئهم الموت في يوم لم يستعدّوا له وفي ساعة لا يعرفونها.المعمودية تسمى عطية لأنها أعطيت لنا دون أن ندفع فيها ثمناً، وتدعى ختماً لأنها ختم يؤكد ملكيتنا والسلطان الذي يملكنا ولأنها عربون الحياة الأبدية[24]. ولأننا من طبيعتين أعني الجسد والنفس، الأول منظور والثاني غير منظور لذلك التطهير، ليطال الكل، هو أيضاً مركّب من الماء والروح، التطهير المنظور من الماء للجسد والثاني المصاحب له غير منظور ولا يخص الجسد، الأول ظاهر والثاني حقيقي ويطهر الأعماق[25]“.

من أقواله:

المؤمن المُحِب

للقديس غريغوريوس النيزينزي اللاهوتي

- مغبوطٌ هو الإنسان الذي يحوي في ذاته المحبة لأنه يحوي الله في ذاته، فإن الله محبة.

- من يثبت في المحبة يثبت في الله.

- من حوى المحبة لا يرفض أحداً البتة لا صغيراً ولا كبيراً، لا شريفاً ولا وضيعاً، ولا يتشامخ، ولا يعاتب أحداً.

- من له المحبة لا يسلك بغش، ولا يعرقل أخاه. لا يغار، ولا يحسد، لا ينافس، ولا يفرح بسقوط الآخرين.

- من له المحبة لا يحسب أحداً غريباً، بل يعتبر الجميع أهله وأقاربه.

- لذلك أيها القوي والغني ساعدا المريض والفقير، وأنت أيها الواقف أسعف الواقع والمكسور، وأنت أيها المتفائل أسند المتشائم، وأنت أيها الناجح شجع الفاشل. أظهر لله شكرك على أنك بين القادرين على صنع الخير.

- كن أخاً للفقير في تشبّهك برحمة الله، فما من شيء يقتبسه الإنسان من الله مثل الرحمة.

- كل إنسان ذي جسد هو عرضة للأمراض الطبيعية، وخصوصاً إذا سار متطاولاً، لا ينظر إلى المطروحين أمامه على الأرض.

- فمد يدك إلى من يغرق، مادامت الريح مؤاتية لك، وأحسن إلى البائس ما دمت ميسوراً ناجحاً.

- تعلّم من شقاء غيرك، تعلم أن تعطي المحتاج قليلاً. فلا قليل عند من لا يملك شيئاً، ولا عند الله، إذا كان العطاء على قدر المستطاع.

- و إن لم يكن لديك ما تعطي، فأعطِ من نشاطك، أعطِ وقتك، فذلك أعظم تفريج لغمّ المعذب أن يجد قلباً يعطف عليه، ويخفف شيئاً من شقائه