في هذا اليوم تُقيم الكنيسة المُقدَّسَة تَذكار:

*أبينا الجليل في القدّيسين أفتيخيوس بطريرك القسطنطينيّة الـمُعترف .*الشّهداء الفرس المائة والعشرون .*القدّيسة البارّة بلاتونيدا .*شهيدا عسقلان .*الشّهيدان إرميا وأرخيليوس .*القدّيس البارّ غريغوريوس السّينائيّ .*القدّيس البارّ غريغوريوس الآثوسيّ المعروف بـ “البيزنطيّ” .*القدّيس البارّ مثوديوس المـُعادِل الرُّسُل ومنير السّلافيّين .*الشّهداء الجدد مانوئيل وثيودوروس وجاورجيوس وجاورجيوس الآخر وميخائيل الّذين من ساموثراكي.

* * *

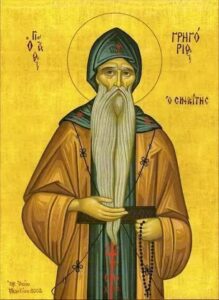

✤ القدّيس البارّ غريغوريوس السينائي (+ 1360 م)✤

كتب سيرته تلميذه القدّيس كاليستوس، بطريرك القسطنطينية، المعيَّد له في 20 حزيران.

نشأته : ولد غريغوريوس سنة 1255 في قرية اسمها كوكولا، قريبة من كلازومينون الواقعة على بعد أربعين كيلومتراً، شمالي غربي إزمير، في آسيا الصغرى. كان ذووه أغنياء معتَبَرين في قومهم، وكانوا، إلى ذلك، أتقياء فاضلين. لذلك تسنّى له أن ينشأ على الفضيلة وعلى معرفة الكتب المقدّسة معرفة جيِّدة.

عبودية وعتق: وحدث في زمن حكم أندرونيكوس الثاني بليولوغوس (1281 – 1328) أن هاجم المسلمون آسيا الصغرى ونهبوها مستأسرين غالبية المسيحيّين فيها. وكان غريغوريوس ووالداه وإخوته بين الأسرى. ولكن، بتدبير الله، أُتيح لهم، في لاودكية، أن يحضروا القدّاس الإلهي. في الكنيسة لفت المؤمنين وجود هذه العائلة الممتازة التي كانت على تقوى أخّاذة، وكان أفرادها يؤدّون التراتيل الكنسية بشكل بديع كأنهم موسيقيون مدرّبون. فما أن انفضّت الخدمة حتى دنا القوم، هناك، من المسلمين وافتدوا العائلة الأسير بالمال.

رحلة الرهبانية: بعد ذلك ارتحل غريغوريوس إلى قبرص حيث أحبّه الناس ولفتتهم فضيلته وقدراته الطبيعية. ورغم انه كان حسن المنظر، بطبيعته، فإن ما اجتذب الناس إليه كان إشراق طويّته التي نمّت عن قداسة في النفس وخفر في الروح. كلّهم لاحظوا توقيره وإكرامه للقدسات.

فلما كان قد انقضى زمن على بقاء غريغوريوس في الجزيرة ورأى الربّ الإله توقه إلى الفضيلة يتعاظم، كشف له أمر راهب وقور كان يقيم في الصمت، في الجوار، فذهب غريغوريوس إليه، فاقتبله ذاك تلميذاً وأنشأه على أساسيات الحياة الرهبانية. من هناك توجّه غريغوريوس إلى جبل سيناء حيث ترهّب وسلك في أتعاب جزيلة. ولم يمضِ عليه وقت طويل حتى أخذ يثير دهش بقية الرهبان بنمط حياته المشابهة لسيرة العادمي الأجساد. أصوامه وأسهاره وتسابيحه وصلواته المستمرة كانت فائقة الوصف. وكان مطيعاً إلى أبعد الحدود، يَعتبر عين الله مثبّتة على كل عمل يؤدّيه. كان، كل مساء، بعد أخذ بركة رئيسه، يعود إلى قلاّيته ويقدّم لله، من كلّ قلبه، ذبيحة تسبيح، فيتلو كتاب المزامير برمّته ويبقى كذلك إلى أن يبلِّغه ربّه حالة من الفرح والغبطة السماوية. في الصباح كان غريغوريوس أوّل مَن يأتي إلى الكنيسة وآخر مَن يخرج منها. قليل من الخبز والماء كان كافياً لاستمراره في الحياة، مع انه كان مكلَّفاً، وطيلة ثلاث سنوات، بمهمّة الخَبز والطهي. كان يوقّر عمل الطاعة هذا كما يوقّر خدمة الهيكل، يقوم بخدمة الإخوة، بتواضع قلب، كما لو كانوا ملائكة الله. وكان، إلى ذلك، خطّاطاً ماهراً يقضي أياماً، بلياليها أحياناً، يقطف، نظير نحلة نشيطة، العسل المتضمَّن في الكتب المقدّسة. كذلك كان يصعد، كلّما سنحت له الفرصة، إلى قمّة سيناء ليسجد في الأمكنة التي ظهر فيها الرب الإله لموسى النبي.

حسد الشيطان: إزاء هذا التألّق حسد الشيطان عبدَ الله حسداً شديداً فنفث في قلوب بعض أقرانه روح الغيرة والعداوة. فما إن أدرك غريغوريوس بروحه ما كان يكيده الشيطان حتى غادر الدير، اتّقاء جرح جسد المسيح، مصحوباً براهب اسمه جيراسيموس أضحى، فيما بعد، أحد أبرز تلاميذ قدّيس الله.

ضعفت ركبتاي من الصوم: توجّه الراهبان إلى القدس، أولاً، لزيارة الأماكن المقدّسة، ثم انتقلا إلى جزيرة كريت. وبعد لأي وقعا على مغارة موافقة لسيرة الهدوء والصلاة بلا تشتّت، كما رغبا. هناك استعاد غريغوريوس جهاداته النسكية بحميّة مضاعفة. إمساكه الشديد انعكس على محيّاه صفرة وجفّت أعضاؤه حتى لم يعد قادراً على الحركة إلاّ بالجهد، وكأن قول المزمور تحقّق فيه لما قال المرنّم: “ضعُفَت ركبتاي من الصوم وتغيّر جسدي من حاجته إلى الزيت” (108: 24). بقي غريغوريوس كذلك، كأنه ينتظر أن يدفعه الربّ الإله إلى ما لم تكن له به إلفة بعد، إلى أن جاء يوم قدم إليه فيه، محرّكاً بالروح، ناسك هدوئي اسمه أرسانيوس، له نعمة التبصّر. هذا طرق بابه وفسّر له ما يعنيه الآباء القدّيسون بـ “حفظ الذهن” و “الصحو الحقيقي nipsis ” والصلاة النقيّة. سأله الناسك عن نمط حياته فأطلعه غريغوريوس على ما يعرف فأجابه أرسانيوس أن كل هذه الأتعاب التي يتجشّمها لبلوغ الفضيلة إنما يُعرِّف عنها الآباء بتسمية العمل (Praxis)، وهذه لا تُفضي في ذاتها إلى التأمّل الروحي أو الثاوريا. فلكي يبلغ المرء الثاوريا عليه، بعد أن يكون قد طهّر روحه بحفظ الوصايا، أن ينكبّ بحميّة وحبّ لله، على الصلاة الداخلية. فإنه بالدعاء المتواتر بالإسم القدّوس لربّنا يسوع المسيح، يستنير الناسك الهدوئي بالنعمة ويقدر أن يصير كلّه نوراً. ونزولاً عند رغبة غريغوريوس وإلحاحه، علّمه أرسانيوس عن الفخاخ التي تواجه رجل الصلاة، وكذا تجاربِ الأبالسة من اليمين ومن اليسار، والأتعاب التي عليه أن يكابدها من جهّة الأقوام الحاسدين.

في آثوس: إثر هذا الحديث، قام غريغوريوس، دون إبطاء، فأبحر إلى الجبل المقدّس، آثوس، راجياً أن يقع على مَن هم ملهمون من الله. فزار كل الأديرة والقلالي والتقى العديد من الآباء المتّشحين بفضائل الحياة العملية. لكنه لمّا سألهم ما إذا كانوا قد مارسوا حفظ الذهن والصلاة التأمّلية، تبيّن له أنهم لا يعرفون منها شيئاً. وبعد لأي اهتدى إلى ثلاثة رهبان منكبّين على الصلاة الداخلية في إسقيط ماغولا بالقرب من دير فيلوثيو. هناك بنى لنفسه قلاّية في الجوار، وأقام متوحّداً أمام ربّه يستجمع، في نفسه، كل حواسه مسمِّراً ذهنه على صليب المسيح. وهناك أيضاً أخذ يقضي سحابة نهاريه وأكثر لياليه جالساً على مقعد وطيء يردّد “ربّي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ!” بوجع نفس ونخس قلب، يتنهّد عميقاً ويسكب الدموع حارة على الأرض. وحين كانت روحه تتعب من استطالة الصراخ الداخلي فيه، كان ينهض ليسترخي قليلاً في أمداء المزامير أو يقبل على التأمّل في الكلمة الإلهية وذكر الموت وشغل الأيدي أو الكتابة أو الوقوف إلى أن يتعب الجسد. إذ ذاك يعود إلى صلاة القلب.

أسمى ما للإنسان: والحقّ، بالنسبة لهؤلاء الهدوئيين المقيمين في عزلة عن الناس، أنه لا العمل ولا الخدم الليتورجية لها أهمية تُذكر، فكل انتباههم مركّز على أسمى النشاطات البشرية، التي هي الصلاة. فلقد كتب قدّيسنا عن الصلاة يقول “الصلاة، لدى المبتدئين، هي نظير نار البهجة المتدفّقة من القلب، ولدى الكاملين أشبه بالنور الذي يفوح طيباً. وهي كرازة الرسل وفعل إيمان فوري، أو الإيمان عينه والثقة بما يُرجى (عب 11: 1)، وإنجيل الله وعلامة الطهارة ورمز القداسة وإعلان المعمودية والمحبّة في العقل وعربون الروح القدس ورأفة الله وختم المسيح وشعاع الشمس الروحية وكوكب الصبح البازغ في القلوب وثبات المسيحية ومرسوم المصالحة مع الله ونعمته وحكمته، أو قل هي مبدأ الحكمة القائمة في ذاتها وظهور الله وعمل الرهبان ونمط حياة المتوحّدين ومناسبة لاقتبال الهزيخيا (الهدوء) وبرهان الحياة الملائكية. وماذا يُقال أكثر من ذلك؟ انها الله الذي يعمل الكل في الكل من حيث إن قوى الآب والابن والروح القدس واحدة تتمِّم الكل في المسيح يسوع”.

المعاينة: على هذا النحو لما ثابر القدّيس غريغوريوس على الصلاة، بإيمان وتواضع قلب، تغيّر أو قل ذاق التغيير الطيِّب، وبعمل النعمة، عاين قلاّيته، يوماً، تسبح في النور الإلهي. وهكذا إذ انتقل إلى ما يتخطّى اللحم والعالم، امتلأ من محبّة الله، أي من الله نفسه بحث أفضى إلى تلميذه، فيما بعد، أن “مَن يرتقي إلى الله في هذا الصعود المقدّس الذي يقود صاحبه من العمل إلى الثاوريا (المعاينة) يرى، الخليقة بأسرها، بنعمة الروح القدس، تتلألأ كما في مرآة”. ولما خرج من قلاّيته ووجهه يُشعّ فرحاً، أقرّ بأن النفس المشتعلة بمحبّة الله لا طاقة لها على إخفاء ذاتها عن الناس. والحقيقة أن القلب المتهلّل الذي يطفر فرحاً بتأثير النعمة الإلهية هو الذي يجعل الوجه لامعاً كما من فيض تبعاً لقول الحكيم في سفر الأمثال: “القلب الفرح يجعل الوجه مشرقاً” (أم 15: 13). ذات يوم سأله تلميذه ومترجمه، القدّيس كاليستوس، كيف نبلغ معاينة قيامة النفس، فأجاب: “حين تستعين النفس بكل حميّتها وتجاهد بتواضع لاقتناء الفضائل العملية فإنها تُسقط الأهواء وتُخضعها. إذ ذاك تحيط بها الفضائل الطبيعية وتقودها عبر درجات السلّم الروحية إلى الحال التي تتخطّى الطبيعة. وعندما يرتفع الذهن فوق ذاته مستنيراً كلّه ببهاء الروح القدس، باعتبار النعمة المستقاة، فإنه يعاين بصورة أوضح طبيعة الكائنات، لا على منوال حكماء هذا العالم بل باعتبار العلاقة الأساسية لهذه الكائنات بالخالق. وإذ تتقدّم النفس وتمتدّ، بتواتر، إلى الأمام ناسية ما هو وراء فإنها تتخلّى عن كل أفكارها الطبيعية لتبلغ حواراً لا يوصف مع الله، وهو حوار مجرّد من كل هيئة ومن كل مفهوم. وباستنارتها بالنور اللانهائي، لا تعود النفس تشعر بما هو لهذا الجسد المادي الأرضي بل تجدها مخطوفة إلى الله وحده في وثبة محبّة لا تقاوَم. على هذا النحو، إذ يبلغ الإنسان مثل هذه المرقاة الروحية، بالممارسة المتواترة للصلاة الداخلية، ويستعيد الحرّية الممجَّدة لأولاد الله، يقدر أن يعاين قيامة نفسه قبل القيامة العامة المنتظرة”.

يُقبلون إليه: واجتذب غريغوريوس الإلهي، كالمغناطيس، بعطر فضائله الفوّاحة وإشعاع النعمة فيه، عدداً كبيراً من سكان الجبل المقدّس. بشاشته وطويّته المحبّبة أبانت لهم أي درجة من الدالة لدى الله بلغ. فبعد أن أصغى العديدون منهم إلى تعليمه بشأن الحياة التأمّلية وصلاة القلب، هجروا آباءهم الروحيّين لينضمّوا إليه. وحين كان يكلّم زائريه عن طهارة النفس وكيفية صيرورة الإنسان إلهاً بالنعمة، كان الروح القدس، إذ ذاك، كما في زمن الرسل، ينزل عليهم ويمتلئون من التوق الإلهي الجارف إلى تبنّي نمط الحياة السماوية هذا. وبكل بساطة واقتداءً بالمسيح، كان قدّيسنا يستقبل، بفرح، كل الذين يأتون إليه عطاشاً في الروح، لكنه لم يكن ليقبل أحداً منهم تلميذاً إلاّ بعد أن يمتحن بصرامة طاعته وتواضعه. وإذ لم يحتمل الشيطان إشعاعاً كهذا أثار على القدّيس بعضاً من الرهبان المثقّفين في جبل آثوس، حسداً، فأدانوا تعليم غريغوريوس بشأن الهدوئية وصلاة الذهن في القلب كما لو كان بدعة غير مقبولة. أما القدّيس فأعطى، أوّل أمره مكاناً للخبيث ولزم الصمت. ثم ما لبث أن أخذ معه اثنين من الآباء الهدوئيين وخرج قاصداً كارياس (عاصمة الجبل المقدّس) ليعطي مقدّم الجبل هناك فرصة النظر في تعليمه الروحي. وقد اعترف هذا الأخير باستقامة مسرى غريغوريوس وتلميذَيه، كما أبدى خلال حديثه إليهم: “اليوم أتحدّث إلى الرسولَين العظيمَين بطرس وبولس!” مذ ذاك اعتبر الآثوسيون القدّيس غريغوريوس معلّما مشتركاً لهم وازداد عدد قاصديه لدرجة أنه ما كان أمامه سوى أن يهرب ويلتجئ إلى أماكن يصعب الوصول إليها، كدير سيمونوس بترا، ليتسنّى له أن ينكبّ على الصلاة والتأمّل.

الغربة: غير أن غزوات جديدة للأتراك عبثت بالاسقيطات وجعلت الرهبان يتشتّتون ولا ما يحميهم. هذا حال دون تمتّع غريغوريوس وتلامذته بالهدوء. لذلك غادروا آثوس إلى تسالونيكي وفي نيّتهم أن يتوجّهوا إلى جبل سيناء (1326 م). فلما بلغهم أنهم ولا إلى هناك يستطيعون أن يذهبوا بسبب تهديدات العرب، وجّه غريغوريوس طرْفه ناحية خيوس فميتيلين، ثم أمضى الشتاء في القسطنطينية إلى أن بلغ، أخيراً، بريّة بَرُوريا وهي ناحية جبلية مؤاتية لحياة الهدوء، تقع بين أندرينوبوليس والبحر الأسود، وتشكّل الحدود بين بلغاريا والأمبراطورية البيزنطية. هناك استقرّ في موضع يُعرف بـ “ميزوميليون”، سبق أن سكن فيه فريق من المتوحّدين. لكن لوقا، الذي كان ناسكاً في المكان وسبق له أن تتلمذ لغريغوريوس في آثوس، اجتاحته موجة حسد عارمة ضد رجل الله، فانقضّ عليه قاصداً ضربه بالسيف. لكن التلميذ الوديع ليسوع نجا من الموت ولمّا يضطرب ولا شعر بأي حقد حيال مهاجمه بل أبدى حناناً ورقّة، وحرّر لمنفعته، فيما بعد، إحدى أهمّ مقالاته بشأن الهزيخيا والصلاة.

وتابع الشرّير هجمته الشرسة على قدّيس الله فحرّك أميرالس، الذي سبق له أن تزعّم المتوحّدين الذين كانوا في المنطقة، فسعى هذا بشكل مسعور إلى طرد الهدوئيين، كما استقدم عصابة من اللصوص لينهبوا مناسكهم. وبعدما عجز غريغوريوس عن التغلّب على حسد الحسّاد بالوداعة وسعة الصدر، عاد إلى القسطنطينية ومن هناك إلى الجبل المقدّس، إلى دير اللافرا الكبير. لكن هجمات الأتراك المتكرّرة من جهّة وتعذّر السلوك في الهدوئية، ضمن أسوار الدير، في إطار الحياة المشتركة، من جهّة أخرى، عاد فدفع بغريغوريوس وأحد تلامذته إلى التوجّه شطر أندرينوبوليس حيث أتيا إلى باروريا. وهناك اجتمع إلى قدّيس الله العديد من الرهبان من جنسيات مختلفة، فأسّس ديراً (لافرا) على إحدى القمم، كان يعيش حولها نسّاك في قلالي منفصلة. ثم بنى ثلاث لافرات أخرى. لكن الموضع كان معرّضاً لإزعاجات اللصوص وتهديداتهم. أخيراً استعان غريغوريوس بالملك البلغاري يوحنا الإسكندر الذي كان صديقاً للرهبان معجباً بالثقافة البيزنطية. هذا أجار القدّيس وأرسل إليه مالاً ورجالاً ليبنوا له برجاً وكنيسة كبيرة وقلالي. كما أوقف لحاجات الدير قرى وقطعاناً وبركاً للأسماك. وقد أبدى غريغوريوس، إزاء نعمة الله، غيرة رسولية فذّة فعلّم بلا كلل ونجح في هداية عدد من لصوص تلك النواحي. وتردّد كلام رجل الله حتى إلى أقاصي الأرض، فأضحت باروريا مركز حركة روحية واسعة سوف تفضي إلى نشر الروحانية الهدوئية في البلدان السلافية. بين تلامذته وُجد اليوناني والبلغاري والصربي والروماني. وقد خرج منه، خصوصاً، القدّيس ثيودوسيوس (المعيَّد له في 27 تشرين الثاني) الذي أسّس الدير الشهير في كاليفاريفو، القريب من تيرنوفو، والذي أضحى أهمّ أديرة البلقان ومقرّ مدرسة روحية ثقافية شهيرة نشأ فيها قدّيسون عديدون، نسّاكاً ورعاة، أمثال القدّيس أفثيميوس، بطريرك تيرنوفو (20 كانون الثاني) والقدّيس كبريانوس، متروبوليت كييف (16 أيلول) والقدّيس روميلوس (18 أيلول) والقدّيس غريغوريوس الهدوئي (7 كانون الأول) الذين نشروا في صربيا تراث صلاة القلب بمؤازرة لعازر الأمير. يذكر أن الملوك والأمراء، في ذلك الوقت، سعوا إلى خطب ودّ غريغوريوس وتبادلوا وإيّاه الرسائل طلباً لمشورته الروحية. ورغم نشاط غريغوريوس الرسولي بقي توّاقاً إلى الهدوء، وقد نجح في إيجاد مكان على مسافة من الدير أقام فيه. هناك تلقّى إشارة من الله تنبئه بدنو مغادرته، فانقطع إلى صمت كامل. وقد سعت الأرواح الخبيثة إلى حرمانه، للمرّة الأخيرة، من إكليل المجد الإلهي المعدّ له فاجتمعت عليه كالضواري، ولكن دون جدوى. ففي غضون ثلاثة أيام حلّت عليه قوّة إلهية فلاذ الأبالسة بالفرار وامتلأ القدّيس وداعة لا يُعبَّر عنها. بعد ذلك بقليل دخل قدّيس الله إلى فرح ربّه. كان ذلك في السابع والعشرين من تشرين الثاني 1346 م.