في هذا اليوم تُقيم الكنيسة المُقدَّسَة تَذكار:

الرّسل أولمباس وروديون وأراستس وسوسيباتروس وترتيوس وكوارتس *الشّهيد أوريستس *أبونا الجليل في القدّيسين نونس، أسقف بعلبك *الشّهيد في الكهنة ملش والّذين معه *الشّهداء كاليوبيوس ونيروس وأريون *القدّيس أفرام المعترف الأسقف *الشّهيد قسطنطين أمير جيورجيا * أبونا القدّيس البارّ أرسانيوس الكبادوكي الصّانع العجائب *الشّهداء الرّوس الجدد بروكوبيوس تيتوف رئيس أساقفة شرصونة وآخرون.

* * *

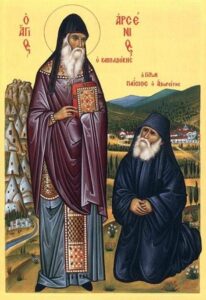

✤ تذكار أبينا البار أرسانيوس الكبادوكي الصانع العجائب (+ 1924 م)✤

“هكذا بشّر الأب أرسانيوس، المعروف بالحاج أفندي، بالأرثوذكسية الأصيلة، بأن عاش أرثوذكسياً. بالنسك قمع جسده بدافع حبّه المتأجّج لله. وبنعمة الله غيّر النفوس. آمن بعمق وأبرأ الكثيرين، مؤمنين وغير مؤمنين. بضع كلمات وجمّاً من العجائب.

خبر الكثير وأخفى الكثير. داخل صَدَف نفسه الخارجي السميك وارى ثمرته الروحيّة الحلوة الطيّبة. أب قاس جداً على نفسه ورؤوف بأطفاله. ما كان ليؤدّبهم بالشريعة بل بمعنى الشريعة، بتحريك الحبّ والصلاح والاتّضاع فيهم. لم يكن كخادم للعليّ ليطأ الأرض. وقد أشرق نورُه في العالم كمانح أسرار. والله مجّده لأنّه مَجّد أبداً في قداسة السيرة اسم الله الممجَّد إلى دهر الداهرين آمين”.

هكذا اختصر الأب باييسيوس الآثوسي المعروف سيرة معمِّده، في أول كتاب جمع فيه ما تيسّر من أخبار الأب القدّيس أرسانيوس الذي أعلن الكرسي القسطنطيني قداسته في الحادي عشر من شهر شباط من العام 1986 بعد سلسلة من الظهورات والعجائب منّ بها الله بقدّيسه على أحبّة هنا وهناك ليشهد لقداسة سيرته وبركة إكرامه بين الناس.

نشأته ورهبنته

وُلد القدّيس أرسانيوس في قرية فراسة التي هي واحدة من ست قرى بقيت مسيحية في بلاد الكبادوك، في آسيا الصغرى، إلى العام 1924 حين هجرها سكانها إلى بلاد اليونان*. كان أبواه فقيرَين، لكنّهما كانا فاضلَين. وكان له أخ وحيد اسمه فلاسيوس. تيتّم صبياً فعاش لدى أخت لأمّه في فراسة. تلقّى قسطاً لا بأس به من العلم وبعض الدراسات الكنسيّة واليونانية، كما درس الأرمنية والتركية وبعض الفرنسية.

وبعد أن أنهى دراسته بوقت قصير انتقل إلى قيصرية الكبادوك حيث انضمّ وهو في السادسة والعشرين إلى دير القدّيس يوحنّا المعمدان واتّخذ اسم أرسانيوس بعدما كان اسمه ثيودوروس. ولكن لم يشأ التدبير الإلهي أن يكمل أرسانيوس حياته راهباً في الدير، فاستدعاه المتروبوليت بائيسيوس الثاني وسامه شمّاساً ثمّ ردّه إلى فراسة ليُعنى بتعليم الأولاد المحرومين هناك القراءة والكتابة.

في آسيا الصّغرى

في فراسة أقام أرسانيوس رجلاً لله خمسة وخمسين عاماً وسط شعب موجوع، مهدّد، ضعيف فكان له أباً وكاهناً وطبيباً¯ ومحامياً ومعزّياً. عرفوه باسم “الحاج أفندي” لأنّه حجّ إلى الأرض المقدّسة خمس مرّات في حياته. اعتاد أن يجدّد الزيارة إلى هناك مرّة كل عشر سنوات.

رجل صلاة ونسك

وفي فراسة كان القدّيس أرسانيوس رجل صلاة أولاً وثانياً وأخيراً، راهباً على أقسى ما تكون السيرة الرهبانية. كان أميناً في نسكه إلى المنتهى وكانت صلاته على أحرّ ما تكون. كثر هم الذين اعتادوا، لدى معاينتهم له يرفع يديه إلى العليّ وسماعهم إيّاه يستصرخ ربّه، أن يعلّقوا هكذا: “كأنّك بقلبه في تلك اللحظة ينفطر حتى ليخيّلن لك أنّه ممسك بقدمي الربّ يسوع المسيح، ويأبى أن يتركهما قبل أن يجيبه ربّه إلى طلبه“. فكيف لا يعطيه ربّه، بعد ذلك، ما يشاء وما يرتجي!؟

في هذا المقام اعتاد أرسانيوس أن يغلق على نفسه في قلاّية ممسوحة يومين كاملين، الأربعاء والجمعة، لا يرى فيها آدمياً ولا ينطق بكلمة. وكان إلى ذلك يقيم السهرانات الكاملة من غروب الشمس إلى شروقها كلّما أطلّ عليه عيد كبير. وإن سأله بطريرك هنا أو أسقف هناك أو استدعت الضرورة فعل كذلك. وكثيراً ما حضرته والدة الإله وبعض القدّيسين عابداً سهراناً.

أكثر طعامه كان من أقراص الشعير التي اعتاد صنعها بنفسه مرة كل شهر. لذا كانت تيبس وكان يعمد إلى بلّها بالماء. كان أحياناً يستقي من ماء بعض الأعشاب البرّية ويأكل بعض الأطعمة الشائعة، قليلاً، إلاّ اللحم. وإذا ما اضطر مرة لتناول الطعام إلى مائدة أحد الناس وما وجد غير اللحم، كان يتناول منه قليلاً، ولكن ليحرم نفسه في قلاّيته من الماء متى عاد إليها. لذا حرص القوم على توفير بعض الأطعمة البسيطة له من غير اللحم حتى لا يضطروه إلى معاقبة نفسه.

أما لباسه فكان المسوح تحت غمبازه. وكان يطرح كيساً بين كتفيه فوق الثياب. ويبدو أنّه كان يقتعد الرماد ولا ينام إلاّ قليلاً جداً. ومع أنّه كان طويل القامة، حوالي متر وثمانين سنتيمتراً، قويّ البنية، فقد أحاله نسكه الشديد إلى شبه هيكل عظمي، إيقونةً ممسوحة، بمعنى الكلمة، زالت عنها كثافة اللحم.

معلّم المحرومين

وفي فراسة، كان أرسانيوس معلم الصغار والكبار معاً. أما الصغار فعلّمهم القراءة والكتابة. الأتراك يومها حرّموا على النصارى المدارس لذلك كان أرسانيوس يجمع الأولاد في الكنيسة يعلّمهم الصلاة وكيف يسلكون في الوصية، ويعلّمهم القراءة والكتابة. لقّنهم صلاة يسوع “ربّي يسوع المسيح، يا ابن الله ارحمني أنا الخاطئ“. وعلّمهم متى خطئوا أن يُقرّوا بخطاياهم، “ربّي خطئت“، وأن يدعوا باسم الربّ يسوع ووالدة الإله. كما اهتمّ بتعويد الأولاد على مسرى تتنقّى فيه أذهانهم بالصلاة المستمرة.

أما الكبار فكان يجمعهم للصلاة ويعلّمهم الكتاب المقدّس وسِير القدّيسين وأقوال الآباء. وكانوا، هم بدورهم، يقصّونها على أولادهم فلا يعود لأخبار الجن والشياطين والخرافات مكان في سهرات الناس ولا في وجدانهم.

أرسانيوس الطبيب

وكان أرسانيوس، إلى ذلك، طبيب النفوس والأجساد. يقصده الناس من كل صوب. الأطباء العاديون يومها كانوا مفتقدين. لم يكن طبيباً عارفاً بالأدوية والحشائش ولا اعتاد أن يعطي المرضى وصفات طبّية. فقط كان يتلو عليهم أفاشين توافق أحوالهم فيشفون. وإذا ما تعذّر عليه إيجاد أفاشين موافقة لواقع الحال، كان يتلو مزموراً أو إنجيلاً أو يكتفي بمس رأس المريض بالإنجيل المقدّس. والنتيجة كانت أبداً إيّاها: شفاء وتعزية. على أنّه كان أحياناً يؤخّر شفاء المريض يوماً أو أسبوعاً عن قصد، لأنّه كان يرى بعينه الداخلية كيف ينفع المريض في الروح قبل الجسد.

والشياطين اعتاد طردها بالتفاتة أو بكلمة أو بلمسة يطال بها الإنسان. عطفه على المتعبين والمرضى كان عظيماً حتى بدا يوماً فيوماً أنّه كان يسكب عليهم رأفات الله من دم قلبه.

المجد الباطل

وكان لا بدّ أن يواجه القدّيس أرسانيوس مشكلة المجد الباطل. فالجميع كانوا يرون بأمّ العين ويلمسون لمس اليد نعمة الله الفاعلة فيه على قدر عظيم من الغزارة. كان يكفيه أن يقف في الصلاة لأمر، كائناً ما كان، حتى يمنّ الله عليه به. وقد عالج هو الأمر بأن كان يدّعي ما لم يكن فيه كمثل المتبالهين في المسيح، يسلكون على نحو غريب ليخفوا ويموّهوا ما أسبغه الله عليهم. لذا كثيراً ما كان أرسانيوس يدّعي الغضب والسخط وهو اللطيف الوديع. يدّعي الشراهة وهو الممسك الضعيف. وإذا ما قال له أحد: “أنت قدّيس” أجابه بأنّه – أي محدّثه – من عائلة لا قيمة لها.

كان يسعى إلى صدم الناس أحياناً. والنساء اللواتي كنّ يتهافتن على خدمته كان يردّهن أحياناً بالإدّعاء أن أطعمتهن ليست زكية الطعم وأحياناً أنّها غير كافية. وإذا ما أصرّت إحداهن على خبز أقراص الشعير له، كان يعطيها الطحين بمقدار ثمّ يتّهمها بسرقة بعضه.

رحيماً

أما عجائبه وشفاؤه المرضى فقد طالت الأتراك المسلمين كما طالت المسيحيّين. لم يكن ليحجب رحمة الله عن مخلوق. وما كان ليتقاضى أجراً. لسان حاله كان “إيماننا ليس للبيع“. وإن أصرّ أحد على إعطائه مالاً كان يسأله أن يوزّعه على الفقراء. وهو نفسه أقام صندوقاً للفقراء في الكنيسة كان كل محتاج يذهب إليه ويأخذ منه قدر حاجته دونما رقيب. ولم يحدث أن اجترأ أحد على أخذ أكثر مما يحتاج لأنه كان يعرف أنّ عمله لن يمر دون عقاب. أرسانيوس زرع خوف الله في قلوب أبنائه جميعاً.

لكن أرسانيوس كان يقسو أحياناً، ولكن ليؤدّب المتبلّدين، العاطلين عن العمل أو الذين يزرعون الهرطقات أو يُعثرون الناس بأفكار غريبة. يروى عنه في هذا الإطار أنّ رجلاً أتى إلى فراسة مرة وأخذ يزرع بين الناس الشكوك في شأن ما هو للكنيسة وأن يكرموا القدسات والآباء فصلّى أرسانيوس فجاءت زوبعة وحملت الرجل وأعادته إلى حيث كان أولاً.

وكما كان رؤوفاً من جهة الآدميّين كان من جهة البهائم حتى ليقال إنّ أسفاره كانت دائماً على رجليه لأنّه أبى أن يمتطي الحمار. لسان حاله كان: “كيف أرتاح أنا لأُتعب الحمار وأنا أسوء حالاً بخطاياي من البهائم!“

بصيرة حسنة

وكانت لأرسانيوس بصيرة حسنة. كان يعرف ما سيحدث سلفاً. لذلك عرف كيف يوصي شعبه أن يستعد للرحيل عن بلاده. كان يقول لهم إنّه سيرافقهم لكنّه سيغادرهم إلى ربّه بعد أربعين يوماً من وصولهم إلى الموطن الجديد. حتى يوم وفاته عرفه بالتدقيق وأطلع مرتّله عليه. ولكنْ آثر أن يكون وحيداً متى جاءت الساعة.

كموسى قاد شعبه وهو شيخ. مشى على رجليه ثلاث مئة كيلومتر. وكان يعزّي ويشدّد حتى وصل بهم إلى الأرض الجديدة سالمين. ومرة بعدما غادر القوم ديارهم تذكّر أنّه نسي بقايا القدّيس يوحنّا الذهبي الفم في الكنيسة فسار لوحده ستين كيلومتراً، ذهاباً وإياباً ليستردّها.

رقاده

رقد في الربّ في اليوم العاشر من شهر تشرين الثاني من العام 1924 م. وقد دفن في جزيرة كورفو، إلى أن أخرج الأب بائيسيوس رفاته في العام 1958 وأودعها دير سوروتي العامر في العام 1970 حيث ظهر لراهبتَين وحيث ما يزال إلى اليوم مصدر بركة للدير والمؤمنين.

هكذا عاش القدّيس أرسانيوس وهكذا ارتحل إلى ربّه، رجلاً مملوءاً من نعمة الله تفيض على الناس فيضاً. الأب بائيسيوس، جامع سيرته، قال: “لم يعد الأب أرسانيوس (الحاج أفندي) يتجوّل على رجليه ولا يعود المرضى تَعِباً لاهثاً ليتلو عليهم الأفاشين الموافقة ليبرئهم. لقد أضحى الآن طائراً إليهم كملاك من أطراف الأرض إلى أطرافها ليطال كل مؤمن يدعو باسمه مكرّمين“.

– تمّت الهجرة بعد معاهدة وقّعها الأتراك واليونانيون في لوزان في العام 1923 قضت بتبادل جزئي للسكان، إثر فشل الحملة العسكرية اليونانية على آسيا الصغرى في العام 1922.

– للنفوس والأجساد معاً.